Soleil, plage de sable fin et … lifting

Publié le 01/01/1970 à 01:00

-  13 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

13 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

Face à ce tourisme médical, la commission européenne réfléchit à un projet de directive pour encadrer les pratiques.

Si le tourisme médical devient un produit comme les autres, peut-il rester bénéfique ou devenir dangereux pour le patient ? Ne va-t-il pas bouleverser les systèmes de soins des pays concernés ?

LE GRAND RETOUR DU TOURISME DIT « DE SANTÉ » AU NIVEAU MONDIAL

A ses origines, le tourisme se justifiait par ses bienfaits supposés sur les individus.

Partir sans motif valable est, au XVIIIe, socialement inacceptable. C’est dans un tel contexte que le prétexte de la santé prend tout son sens. Les sources thermales deviennent les premiers lieux de rassemblement de ces « touristes ».

Pouvoir médicinal de l’eau salée et bienfaits thérapeutiques de l’air de la campagne, le prétexte de la santé domine donc initialement toutes préoccupations « touristiques » en rendant vertueux les déplacements des premiers touristes, tandis que l’ère du Romantisme viendra justifier le « plaisir » comme motif du voyage.

Rappelons que l’organisation mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état complet et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » (la définition de la « santé » de l’OMS )

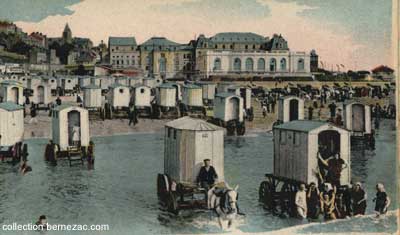

- Royan Belle Epoque : les bains de mer

Le tourisme médical moderne revêt d’autres aspects : certains cherchent ailleurs les équipements et les compétences qu’ils ne trouvent pas chez eux ; d’autres veulent simplement alléger l’addition de l’intervention ou raccourcir le délai d’attente. Leur exil, en tout cas, est généralement motivé par des pathologies lourdes dans les domaines de la cardiologie, de la cancérologie ou de l’ophtalmologie. Un petit nombre de pays concentre l’essentiel de ces flux, selon l’analyse que vient de réaliser la direction d’Europe Assistance. Le tiercé gagnant des pays les plus « hospitaliers » ? L’Inde, Cuba et la Tunisie. (source : Rapport Cercle Santé d’Europ Assistance )

1- Le cas des agences de voyage à but médical : des formules alléchantes

Voyager pour se refaire une beauté. Déclinant le concept du tourisme médical, plusieurs tours opérators proposent des « packages », pour un prix jusqu’à deux fois inférieur à la seule intervention esthétique en Europe. Un nouveau mélange des genres qui attirent de plus en plus.

Le tourisme médical est en passe de devenir un véritable phénomène à lui seul, venant bouleverser le secteur du tourisme traditionnel. Et en matière de chirurgie esthétique, il semblerait que la Tunisie ait particulièrement la cote auprès de la clientèle occidentale.

Plusieurs agences se sont spécialisées dans cette offre particulière. Généralement, les packages comprennent l’intervention, les frais cliniques, l’anesthésie, les nuitées d’hospitalisation, les soins et produits pharmaceutiques post-opératoires, le vol aller-retour, les transferts et la pension complète (nuits et repas pour une ou deux semaines) dans l’un des hôtels partenaires.

S’il faut compter environ 6 000 € pour une seule pose de prothèses mammaires en France, elle n’est que de 2 600 € en moyenne en Tunisie, voyage compris. Idem pour une rhinoplastie, qui passe de 3 500 € en moyenne en France à seulement 2 300 € environ en Tunisie.

Les écarts de prix viennent du personnel, moins coûteux, des charges sociales moins élevées, sans compter la valeur de l’euro par rapport au dinar tunisien.

Mais le Syndicat Français de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique tire la sonnette d’alarme : « il y a d’excellents chirurgiens esthétiques en Tunisie qui pour la plupart ont été formés en France. Ce qui choque, c’est ce concept « vacances/opération » élaboré par les voyagistes. La santé ne se brade pas et la médecine n’est pas un commerce.

Ici tout le code de la santé publique est bafoué. Non seulement les règles de sécurité qui précèdent et qui suivent l’intervention mais également l’article sur la déontologie qui interdit toute forme de commerce et de compérage avec un chirurgien en dehors de l’Europe. »

De plus, selon le code du tourisme français, les agences de voyages ne sont pas autorisées à contribuer, de manière directe ou indirecte par publicité ou information, à la vente de prestations de chirurgie esthétique, sous peine d’un éventuel retrait de licence. Leurs assurances ne couvrent en aucun cas leur responsabilité pour ce type de prestations en cas de complications médicales. Les agences ne disposent que d’une assurance responsabilité civile qui ne couvre rien en cas de complications médicales.

Si l’offre est bien réelle, il est très difficile cependant de quantifier le nombre d’adeptes du tourisme médical. Les médias ne décrivent qu’une tendance et il est impossible de confirmer l’émergence d’une telle demande auprès des professionnels.

(Source : site doctissimo dossier sur le tourisme médical)

2- La géographie du tourisme médical

En matière de permissivité, nul n’égalera sans doute la législation en vigueur dans l’état de Californie, aux Etats-Unis, où la ville de Los Angeles est en passe de devenir la première place mondiale pour la reproduction génétiquement assistée, série de techniques qui incluent le recours à des mères porteuses ou donneuses d’ovules rémunérées et choisies sur photos et curriculum vitae par les futurs parents.

Quant à la compétition sur les prix, elle s’emballe. Ainsi, les pays de l’est sont-ils devenus les meilleurs d’Europe en matière de soins dentaires. Très vite, bénéficiant de professionnels compétents et suffisamment nombreux, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie ou la république tchèque ont su tirer parti du différentiel de tarifs entre l’est et l’ouest pour proposer au plus grand nombre des interventions dentaires à la portée de toutes les bourses.

Une industrie qui semble profiter également au tourisme, tant on trouve facilement sur internet des sites spécialisés dans l’accompagnement des patients en quête de soins dentaires, qu’ils se chargent de suivre à tous les stades du séjour, y compris pour des sorties en ville ou au spectacle.

Une pratique de voyage médical qui se développe, aussi, plus que jamais dans les pays du Maghreb, où le Maroc et la Tunisie se sont lancés depuis plusieurs années dans une compétition pour devenir les incontournables du secteur de la chirurgie esthétique, déjà bien drainé par l’Afrique du Sud, et ses désormais célèbres « scalpels safaris », ou le brésil.

Mais la mondialisation ne s’arrête pas aux soins esthétiques, dentaires ou génétiques qui sont dans d’autres pays moins encadrés ou moins chers. Elle concerne de plus en plus les soins « lourds » nécessitant le concours de praticiens de très haute qualification maîtrisant les dernières techniques de pointe, et produit l’effet de conduire à la spécialisation médicale des pays.

Effet prix ? Pour Mondial Assistance, la tendance est plus profonde, ce qui pourrait se traduire par une « revendication de choix des meilleurs soins au niveau international », essentiellement pour trois pathologies, celles qui font aujourd’hui le plus voyager : la cardiologie, la cancérologie et l’ophtalmologie.

Existerait-il un risque de déstabiliser certains systèmes de santé ?

Pour sa part et dans l’immédiat, Mondial Assistance parie sur le développement de centres d’excellence qui vont attirer vers la France les étrangers qui veulent se soigner. L’entreprise a déjà passé une convention de coopération en ce sens avec un certain nombre d’entre eux. Une orientation capitalistique, certes, mais qui peut aussi caractériser l’avenir.

Certes, ils ne sont encore que quelques milliers en France à s’adonner au tourisme médical et le phénomène est « extrêmement marginal », selon le ministère de la santé. De fait, la Sécurité sociale nous permet d’être soignés à moindre coûts dans des délais raisonnables et des conditions de qualité satisfaisantes. Le tourisme ne se développe donc chez nous que dans les niches qui ne sont pas prises en charge : en clair, tout ce qui concerne l’esthétique ou le confort, comme les implants dentaires ou la chirurgie esthétique.

En revanche, quelques 70 000 britanniques et autant d’américains programment déjà leurs opérations dans le secteur privé en dehors de leur pays. Car, à côté d’un système de santé public gratuit mais aux conditions spartiates s’est développé un secteur privé hors de prix auquel les classes moyennes ne peuvent avoir accès. Aux Etats-Unis, certains assureurs commencent à proposer des formules de couverture-santé abordables, en passant des accords avec des hôpitaux thaïlandais ou indiens spécialisés dans l’accueil d’étrangers ; mais dans des conditions dignes des cliniques occidentales les plus luxueuses et à des prix presque dix fois inférieurs.

Ailleurs, la Tunisie, déçue des réticences des autorités françaises, se tourne déjà vers les perspectives autrement plus prometteuses du marché anglo-saxon. Des cliniques locales ont passé des accords de collaboration avec la National Health Service britannique qui exporte ses malades pour résoudre ses problèmes de listes d’attente.

A l’inverse, si les pays de l’est (Hongrie, Pologne) sont en passe de devenir les cliniques dentaires de l’Europe, la France a des arguments à faire valoir en matière médicale. N’a-t-elle pas selon l’OMS, le meilleur système de santé au monde ? Des centaines de britanniques choisissent de se faire hospitaliser de l’autre côté du Channel, comme la célèbre Mrs Watts, 72 ans, qui a obtenu de la Cour européenne de justice que le National Health Service (NHS) réexamine son refus de la rembourser d’une opération des hanches subie à Abbeville en 2003. (consulter le compte-rendu de la décision de justice de ce cas )

Une jurisprudence qui sème une certaine pagaille en Europe, car comment un pays peut-il avoir une politique de santé et réguler son offre de soins si la demande devient imprévisible ? en d’autres termes, comment prévoir le nombre de lits, de médecins ou d’infirmières à former, si, du jour au lendemain, les patients sont libres de se faire soigner en Belgique, en Pologne ou en Allemagne, et se font rembourser dans leur pays d’origine ? D’évidence, les autorités françaises ne souhaitent pas que le NHS résorbe ses listes d’attente en les exportant chez nous.

(Source : Le toursime médical, une nouvelle façon de se soigner, Revue Sève, Février 2007)

3- La Commission de l’Union Européenne

La justice européenne reconnaît depuis des années, au nom de la libre circulation des services, ce droit à aller se faire soigner ailleurs dans l’Union Européenne.

Fin juin ou début juillet, l’exécutif européen présentera un « paquet » de mesures législatives. Mais, rien n’est prévu concernant la protection des services publics.

Ce paquet comprendra : une proposition de loi, très attendue, concernant le tourisme médical en Europe, une autre proposition renforçant le rôle des comités d’entreprises européens ainsi qu’une communication sur les discriminations.

La Cour de justice des communautés européennes a dessiné une jurisprudence en faveur de la mobilité des patients au sein de l’Union européenne, garantissant une prise en charge par les systèmes de sécurité sociale. Pour les interventions programmées, le malade qui souhaite subir une opération dans un autre Etat membre doit en faire la demande auprès de sa Caisse d’assurance maladie et obtenir au préalable un accord.

Mais depuis de nombreuses années déjà, les institutions européennes essayent de trouver un équilibre entre la libre circulation des patients et les impératifs financiers de la Sécurité sociale. Il faudrait également fournir plus de sécurité juridique…

Mais le danger de développer une forme de tourisme médical reste dénoncé.

Voici le déroulement depuis quelques années des discussions de la commission, et les résultats de la consultation :

…et la mobilité des patients et l’évolution des soins de santé/Communication de la commission )

La réponse des 25 pays membres

La réponse des autorités françaises

Le résumé des réponses communautaires

Pour aller plus loin :

-> Le scandale du tourisme de transplantation :

Cet trafic repose sur le manque de scrupules des uns et le manque d’argent des autres.

Moins visible, le « tourisme de transplantation » repousse les limites de l’éthique au seul profit de l’offre et de la demande. Face à la pénurie d’organes des pays développés, des donneurs des pays pauvres poussés par la pauvreté sont prêts à sacrifier un rein ou une cornée, quitte à rester ensuite sans soins.

( consulter le rapport du secrétariat OMS sur la transplantation d’organes et de tissus humains)

Des milliers de personnes pauvres se retrouvent exploités sur le marché international des organes. Selon l’OMS, près de 10% des 63 000 greffes de reins réalisées chaque année dans le monde impliquent le paiment des donneurs non-apparentés et de différentes nationalités.

(Consulter aussi l’article du Bulletin de l’OMS de janvier 2007 sur les donneurs d’organes vivants Dilemma over live-donor transplantation (OMS) )

En Chine, ce sont les organes des condamnés à mort qui trouvent là un débouché financièrement juteux. L’origine des greffons permet de programmer les transplantations selon le choix du « client ». Mais le pays se serait récemment engagé à ne plus recourir à ce type de pratiques lors de la conférence de Guangzhou sur les transplantations évitant ainsi une mauvaise publicité avant le début des Jeux Olympiques de Pékin.

information relatée dans le New Scientist du 2 décembre 2006)

En 2006, en France, près de 12 400 personnes ont eu besoin d’une greffe d’organes et 229 patients sont décédés faute de greffon. Chaque année, le nombre de personne inscrites en liste d’attente est plus élevé (+ 4% en 2006) et le décalage entre le nombre de nouveaux inscrits (5 433 en 2006) et le nombre de greffes réalisées (4 426 en 2006) reste important. Malgré le principe du consentement présumé depuis 1994, cette situation de pénurie perdure. (Consulter le Point d’actu sur Le Don de Soi : savez-vous comment sauver des vies ? )

En 1991, l’assemblée mondiale de la santé adopte le principe de l’interdiction de commerce d’organes : « le corps humain et ses organes ne peuvent être l’objet de transactions commerciales. De ce fait, donner ou recevoir paiement (incluant toute forme de compensation ou de récompense) pour des organes doit être interdite. »

Avec le temps, certaines structures devraient recevoir des chartes de qualité. C’est déjà le cas avec la Joint Commission International (JCI) qui délivre des accréditations à des organisme de soins aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde, garantissant ainsi la qualité des soins et des services. Actuellement, on ne peut être totalement sûr de l’authenticité des diplômes du médecin, de son affiliation à une assurance et du niveau de qualité de l’appareillage.

-> Le cas difficile de la PMA procréation médicalement assistée :

Alors que la plupart des pays de l’Union européenne ont, ces deux dernières décennies, pu développer et proposer l’ensemble des techniques de l’AMP, une série d’oppositions de nature législative fait que l’Allemagne, l’Irlande et l’Italie (ainsi que la Suisse), interdisent la congélation des embryons humains obtenues après FIV ou le diagnostic préimplantatoire (DPI), qui permet d’effectuer un tri génétique des embryons avant leur implantation utérine. Les équipes des pays qui interdisent la congélation embryonnaire ne peuvent le plus souvent pas appliquer le consensus auquel est parvenue la communauté médicale spécialisée dans le traitement de la stérilité, qui conduit à limiter à un ou deux le nombre des embryons implantés in utero, les autres étant conservés dans l’azote liquide.

Le DPI est aujourd’hui mis en œuvre dans 53 centres en Europe, la plupart d’entre eux se situant en Espagne, en Belgique, en République Tchèque, en Grèce et en Grande-Bretagne. Les responsables de 36 de ces centres reconnaissent recevoir des patients venant de l’étranger. La pénurie d’ovocytes disponibles pour la fécondation in vitro conduit aussi au développement de ce tourisme de la procréation. Les femmes ne pouvant procréer sans avoir recours à un don de ces cellules sexuelles se rendent de plus en plus fréquemment dans des centres étrangers qui peuvent leur en proposer, notamment en République Tchèque, à Chypre ou en Espagne ; certains spécialistes profitent de la détresse des gens pour spéculer sur ce marché.

En France, ces techniques sont réservées aux couples stériles composés d’un homme et d’une femme.

(Source : L’Europe face au « tourisme médical » de la reproduction, Le Monde, juillet 2007)

->le cas du tourisme de la mort en Suisse

En raison de l’ambiguïté d’un article du Code Pénal, la loi helvétique ne prévoit pas de sanctions ni de poursuites contre ceux qui fournissent aux patients des substances les aidant à mettre fin à leurs jours. Il y a cependant des restrictions : qu’il n’y ait pas de « motif égoïste », que le patient soit lucide, qu’il réitère sa demande à plusieurs reprises et puisse s’administrer lui-même la substance, en général du pentobarbital de sodium.

Deux associations, Exit et Dignitas, aident les malades en phase terminale à mettre un terme à leurs souffrances, un acte connu sous le nom d’auto délivrance. Exit est basée à Genève et ne s’occupe que des demandes émanant de citoyens suisses ou d’étrangers résidant dans le pays de façon permanente. Dignitas opère de façon différente. Son siège se trouve à Zurich, elle est dirigée par l’avocat Ludwig Minelli et accepte d’aider des patients venus de toute l’Europe à faire ce que les médias locaux qualifient de « tourisme de la mort ». En 2006, Dignitas a prêté son concours à 195 étrangers, dont 120 en provenance d’Allemagne.

(Source : Suisse : Votre dernier voyage pour 4 000 euros, Courrier International, Janvier 2008)

->Pour aller plus loin, vous devez consulter le dossier du Courrier International de janvier 2008 intitulé « Du sang neuf : pourquoi nous voulons un corps parfait ? »

Partager cet article