Le don : Savez-vous comment sauver des vies ?

Publié le 21/06/2007 à 23:00

-  25 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

25 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

BREFS RAPPELS JURIDIQUES

Les lois du 29 juillet 1994 relatives au respect du corps humain, le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain, posent les bases du droit actuel en matière de bioéthique.

Avec les lois du 6 août 2004 modifiant celles de 1994, le terme de bioéthique apparaîtra pour la première fois en droit positif, c’est-à-dire, en droit tel qu’il existe réellement à un moment donné. Elles traitent de deux thèmes majeurs : la question du clonage de l’embryon et des prélèvements d’organes.

- Questions d’Actualité sur le site de la Cité des Sciences : Une loi tant attendue

DONS ET GREFFES

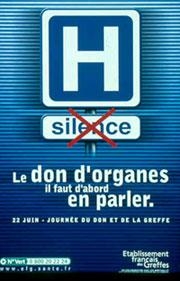

- campagne don & greffes

2le don de moelle osseuse2

Créé en 1985, le Registre France Greffe de Moelle centralise, par un réseau informatique sécurisé, l’ensemble des caractéristiques des donneurs potentiels inscrits par les centres donneurs français.

§Définition§

Lorsqu’une greffe de moelle osseuse est envisagée, le médecin va d’abord rechercher un donneur compatible avec son patient, dans la fratrie. Quand ce donneur n’existe pas, le médecin fait appel aux Registres internationaux des volontaires au don de moelle osseuse, via le Registre National France Greffe de Moelle. La recherche porte d’emblée sur la totalité des Registres répartis dans 56 pays soit 10 millions de donneurs.

La qualité des systèmes de communication de ces Registres permet aujourd’hui d’identifier un éventuel donneur compatible dans les 24 heures.

Le Registre France Greffe de Moelle, interface active entre le médecin greffeur, les centres donneurs et les Registres internationaux, assure la validation du donneur, la coordination et l’organisation des prélèvements de moelle osseuse. Il garantit l’anonymat entre le donneur et le receveur.

Membre de la World Marrow Donor Association (WMDA : association mondiale des donneurs de moëlle osseuse) réseau de communication mondial garantissant la qualité et la transparence des Registres nationaux, le Registre français compte actuellement près de 140000 donneurs. Mais cela semble encore très insuffisant.

Chaque année de nouveaux Registres informatisés rejoignent le réseau international appelé International Marrow Donor Information System (IMDS : registre mondial informatisé des donneurs de moëlle osseuse), accroissant ainsi la rapidité d’accès aux informations concernant plus de 80% des volontaires inscrits dans le monde.

2le don d’organes2

- carte officielle

Un décret de juillet 2006 à la loi relative à la bioéthique de 2004 prévoit les modalités d’information par les médecins des 16-25 ans sur la finalité du don d’organe et sur le régime du consentement. Les praticiens devront renvoyer les jeunes patients sur le site Internet mis en place par l’Agence de Biomédecine ou leur remettre une documentation. La loi prévoit que c’est la volonté de la personne qui vient de décéder qui doit être respectée. À défaut, le consentement est présumé, et les familles sont interrogées sur ce que souhaitait le défunt. Mais, faute d’en avoir parlé, elles n’osent pas se prononcer en faveur du prélèvement.

§Définition§

Le don d’organe est la première étape avant la réalisation d’une transplantation chez un receveur. Un grand nombre d’organes peuvent être donnés et permettre ainsi de sauver des vies humaines, ou en améliorer grandement la qualité.

La majorité des greffes sont réalisées à partir d’organes prélevés sur des personnes décédées, en état de mort encéphalique.

Une personne en bonne santé a aussi la possibilité de donner un organe de son vivant. On peut en effet vivre avec un seul rein, une partie du foie (car c’est un organe qui se régénère rapidement) ou une partie des poumons. Ce don n’est possible que si le donneur est majeur et très proche du receveur. La loi de bioéthique en France fixe la liste des personnes qui peuvent donner un organe de leur vivant.La compatibilité HLA (Humen leukocyte antigen : étude de la compatibilté des tissus) est de moins en moins indispensable, compte tenu des progrès des traitements immunosuppresseurs.

La législation du don d’organe dépend naturellement de chaque pays.

Porter sur soi une carte de donneur est un engagement fort, mais pas suffisant en général : ce n’est pas un document légal, et en pratique les cartes ne sont retrouvées que très rarement lorsqu’un don d’organes est envisagé. Il est donc primordial de faire connaître sa volonté à ses proches, pour qu’ils puissent en témoigner. Pour faciliter cette démarche, le Passeport de Vie est proposé gratuitement, depuis quelques mois par la Fondation Greffe de Vie . Il comporte une carte de donneur, mais aussi et surtout des cartes témoins à remettre à ses proches pour les informer de sa décision.

Dans l’avenir, la carte SESAM Vitale II (sa généralisation dans toute la france est prévue d’ici 2010) pourrait comporter un champ permettant à chacun de mentionner le fait qu’il a été informé de la loi sur le don d’organes.

De même, il existe un registre national des refus où toute personne peut s’inscrire et qui doit être obligatoirement consulté par les médecins dès qu’un prélèvement est envisagé.

Le don est par définition non rémunéré car l’organe n’est pas considéré comme un objet patrimonial au sens juridique. Il est totalement anonyme : le receveur ne connaît pas l’identité du donneur et la famille du donneur l’identité des différents receveurs. Il existe cependant une exception notoire : lors de la greffe de visage, la famille de la donneuse n’a pu que connaître l’identité de la receveuse du fait de sa médiatisation a posteriori.

§Actualité/Statistiques§

Une immense majorité de Français se dit favorable au don d’organe. Mais entre cette opinion de principe et le passage à l’acte, le décalage est considérable. Chaque année, des milliers de personnes sont désespérément en attente d’une greffe, faute de donneurs en nombre suffisant.

Deux études, présentées mardi 12 décembre 2006 par l’Agence de la Biomédecine et réalisées par les instituts Ipsos et Infraforces, permettent de mieux comprendre les réticences et les représentations qui sont à l’œuvre face au don d’organe.

Si 85 % des adultes sont favorables à ce don – parce qu’ils sont conscients que la greffe » sauve des vies » -, seuls 48 % en ont déjà parlé à leur entourage. 39 % disent avoir pris personnellement position sur cette question et 12 % affirment avoir une carte de donneur. C’est à 77 % pour des raisons » morales « , parce que parler de la mort est un sujet » choquant « , que chacun a du mal à faire connaître sa position à ses proches. Une majorité dit attendre » la bonne occasion » pour en parler et se réserve la possibilité de » changer d’avis « . Davantage que la religion – évoquée par 23 % des sondés -, c’est avant tout l’image du corps et la peur d’être » mutilé » qui constitue la principale réticence au don d’organe

§Sites de référence§

- voir article don d’organe sur wikipedia

- Site de l’ADOT pour le don d’organe et de tissus

§Ouvrages de référence§

Lettre ouverte à ceux qui ne se voient pas donneurs d’organes par Barrier Philippe, ed. Frisson-Roche : Persuadé que les lois de bioéthique, qui donnent leur cadre à ce miracle qu’est la transplantation d’organes, sont l’affaire de tous, l’auteur invite chacun à participer au débat ouvert par leur réactualisation. Ni leçon de morale, ni cours de médecine ou de droit, ce texte est l’aventure d’une prise de conscience qui voudrait être partagée. C’est aussi un tonique coup de vent contre la peur et la mesquinerie qui paralysent nos élans les plus spontanés.

Le don d’organes : donneurs, greffés, et soignants témoignent par Tschui Marlyse, ed. Anne Carrière : Parce que la greffe d’organes est le fruit d’un étrange mariage entre la vie et la mort, nombreux sont ceux qui hésitent à signer une carte de donneur.

Ce livre, le premier du genre destiné à un large public, lève le tabou sur toutes les questions que l’on se pose.

Grâce aux témoignages de patients greffés, de médecins, de familles ayant donné les organes d’un proche, et de donneurs vivants, les coulisses de la transplantation apparaissent comme des lieux vibrants d’humanité, où se côtoient joies, espoir et tragédies.

Le don d’organes : pratiques professionnelles et comportements profanes par Waissman, Renée, ed. PUF : De l’admiration à la réticence, le regard de l’opinion publique a évolué vis-à-vis des pratiques médicales du prélèvement d’organes et de leur transplantation.

Légitimé comme un don par les pouvoirs publics et la communauté des transplanteurs au travers de la législation, le prélèvement d’organes comporte les registres du refus ou de l’adhésion. Cet ouvrage cherche à mettre en relief, par l’analyse de critères du don d’organes, auprès de deux groupes différents de population, par le biais de leurs représentations sociales, les effets d’une nouvelle technologie sur la personne, l’interpellant dans son espace privé à une demande publique.

Dans le dédale du don d’organes par Boileau Claire, ed. des Archives contemporaines : Cet ouvrage n’est pas un réquisitoire et l’auteur ne vous dira pas » ce qu’il faut choisir » : l’ethnologue porte son regard ailleurs, sur l’envers de la greffe et ce que nous ne voulons habituellement ni voir ni savoir.

C’est bien là, au moment d’un prélèvement d’organes, que surgissent nos interrogations les plus intimes : celles de nos chairs, de nos représentations de la mort et du corps ; il laisse désemparées les familles à qui l’on demande l’autorisation de prélever les organes d’un être cher comme il renvoie les soignants à de terribles dilemmes.

A l’heure où les biotechnologies sont de plus en plus souvent sollicitées pour soigner, réparer ou remplacer l’organisme défaillant, il est plus que temps de s’interroger sur le sens profond de ces nouveaux usages dont les enjeux débordent largement leur cadre technologique.

Don de soi par Marie Berry, ed. M. Lafon : » La peur de la mort a envahi notre famille comme un raz-de-marée dévaste une ville « , écrit Richard Berry, le frère de Marie, dans la préface de ce livre.

La jeune femme, fragilisée, a refusé de n’être qu’une malade au long cours. Elle a travaillé, mis au monde un enfant, adopté une petite fille parce qu’à tant recevoir des autres, elle a voulu donner à son tour. Aujourd’hui, Richard et Marie se sont engagés à encourager le don d’organes et y consacrent une énergie nouvelle : celle que l’une a puisée dans la reconnaissance, et que l’autre a trouvée dans Le Don de soi.

Ce livre est le témoignage, débordant de courage et d’amour, d’une vie deux fois offerte, et vaillamment reconstruite. Un message d’espoir pour tous les malades, une invitation au partage pour tous les bien portants.

LE DON DE SANG

- don du sang

§Définition§

Un don de sang est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang qui sera stocké dans une banque du sang puis servira lors d’une transfusion sanguine. En France et Canada c’est un don véritable, les donneurs ne sont pas rémunérés, contrairement à d’autres pays.

Depuis 2000, suite au scandale du début des années 1990 sur le SIDA, seul l’Établissement français du sang est habilité à recueillir du sang en France.

En ce qui concerne l’âge, en vertu de l’article L. 1221-5 du Code de la santé publique, aucun prélèvement de sang ne peut avoir lieu sur une personne mineure, hormis à titre exceptionnel, en cas d’urgence thérapeutique et, bien entendu, avec le consentement des parents. L’âge minimum pour pouvoir faire don de son sang est donc l’âge légal de la majorité, à savoir 18 ans. Concernant la limite haute, le don de sang est possible jusqu’à l’âge de 65 ans révolus, malgré l’allongement de l’espérance de vie en excellente santé. On a donc d’un côté une limitation juridique, résultant de la nécessité d’un consentement libre et éclairé à l’acte médical (on considère que le mineur n’est pas suffisamment éclairé par principe), et d’un autre, une limitation plutôt médicale.

Une proposition de loi vise à étendre cette durée : en rendant plus facile le prélèvement sur les mineurs, toujours avec le consentement préalable des parents ;

en étendant la limite de 65 à 67 ans.

(Voir aussi à ce sujet, le code de la Santé publique 2007, Art. L.1221-5)

§Les différents types de dons§

Le donneur peut choisir le type du don : don de sang total, don de plaquettes (thrombocytaphérèse) ou de plasma (plasmaphérèse) :

- Le don de sang total : don du sang commun

- Le don par aphérèse

Le don de plasma (partie liquide du sang ; les globules et les plaquettes sont restitués au donneur)

Le don de plaquettes. Les plaquettes jouent un rôle essentiel, avec les facteurs de coagulation, dans la formation du caillot sanguin et donc dans l’hémostase (arrêt des hémorragies).

- Le don autologue ou autotransfusion. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un don mais d’une méthode de prélèvement du sang avant que celui-ci ne soit rendu au patient, généralement en prévision d’une intervention chirurgicale.

§Statistiques§

En moyenne, chaque année en France, 500 000 personnes reçoivent chaque année une transfusion sanguine. L’Établissement français du sang prélève et distribue 2,5 millions de poches par an et accueille 1.5 million de donneurs soit 4% de la population en âge de donner. Le nombre moyen de dons par an et par donneur est de 1,6. Sur ce total de dons annuel, 90% sont des dons de sang et 10% sont des prélèvements de plaquettes ou de plasma par aphérèse. En 2002, le taux de nouveaux donneurs était de 24%. Les jeunes de 18 à 30 ans représentent 31% des donneurs.

§Actualité§

Le risque de transmission des virus du sida, des hépatites B et C et du HTLV (à l’origine de leucémies et de certains troubles neurologiques) lors de transfusions sanguines est désormais « très faible » , selon un bilan publié dans le dernier numéro du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de l’Institut de veille sanitaire (InVS). Et ce grâce à l’amélioration constante de la sélection des donneurs, aux progrès du dépistage, et à toutes les mesures prises dans la population pour prévenir toutes ces infections virales. Entre 1992, un an après que l’affaire du sang contaminé eut explosé entraînant la mise en place de mesures draconiennes de sécurité transfusionnelles , et l’année 2005, c’est le taux d’incidence du virus de l’hépatite B (VHB) qui a le plus diminué : d’un facteur 12, du moins chez les donneurs de sang connus, puis celui de l’hépatite C (VHC) d’un facteur 6 et enfin celui du sida d’un facteur 3.

Globalement, aujourd’hui les risques de transmission transfusionnelle sont donc très faibles, concluent les membres du comité de pilotage pour la surveillance épidémiologique des donneurs de sang.

§Sites de référence§

- Site de l’EFS Établissement français du sang

- Site association Laurette Fugain pour le don de plaquettes

§Ouvrages de référence :§

Le sang et les hommes par Binet Jacques-Louis, ed. Gallimard : Au début du XXIe siècle, même si l’hématologie en donne une connaissance objective, le sang garde son ambiguïté : symbole de vie ou de mort, objet de connaissance ou de magie,…

La transfusion sanguine par Rouger Philippe, ed. PUF : Sont principalement développés ici les thèmes suivants : les principes et l’organisation de la transfusion sanguine, les produits sanguins transfusionnels et leurs indications, les bases immunologiques de la transfusion, les maladies transmissibles par transfusion, les situations cliniques, la transfusion sanguine en Europe.

LE DON DE GAMETES (ovocytes/sperme)

§Définition§

Le don de sperme par un homme fertile volontaire ou don d’ovocyte par une femme fertile volontaire sont effectués afin d’aider un couple stérile à procréer.

Le don de gamètes (suivi d’une insémination artificielle ou d’une fécondation in vitro) est une technique d’assistance médicalisée à la procréation : un homme ou une femme (anonyme ou non, cela dépend des pays) donne respectivement du sperme ou des ovocytes pour aider des couples stériles. Un couple dont l’homme est stérile peut bénéficier d’un don de sperme, un couple dont la femme souffre d’une stérilité des ovaires peut demander un don d’ovocyte.

Le don de sperme s’effectue facilement. Le don d’ovocyte, lui, nécessite un prélèvement d’ovocytes in vivo chez la femme donneuse volontaire. Les dons sont effectués dans un centre de conservation et d’étude du sperme humain (CECOS). Les femmes souffrant de stérilités ovariennes inaccessibles aux traitements n’ont pas d’autre solution que le recours au don d’ovocyte.

La France manque de donneurs de sperme et de donneuses d’ovocytes (1/4 à 1/3 des couples demandeurs ont reçu un don). La publicité pour le don de gamètes auprès d’un établissement précis, le don non anonyme et le don direct sont interdits par les lois de bioéthique. Actuellement, faute de donneuses d’ovocytes, les listes d’attente durent plusieurs années.

Le don de sperme existe depuis plusieurs décennies. Il a été établi en 1973 en France avec les CECOS (Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humain). En France, il est basé sur la gratuité, l’anonymat et le volontariat, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays.

Plus de 38 000 enfants sont nés sur le territoire français grâce à plus de 9 300 donneurs. Chaque année, ils sont plus de 4 000 couples à être demandeurs. La demande étant bien supérieure à l’offre, les couples receveurs sont confrontés à des délais très importants de l’ordre de un, voire deux ans. Pour les ovocytes, ce délai est encore plus long, supérieur à deux ans.

Une donneuse d’ovules est une femme qui fournit en général plusieurs ovules (ovocytes) pour une autre personne ou couple qui désire avoir un enfant. La donation d’ovules implique le procédé de fécondation in vitro vu que les ovules sont fertilisés au laboratoire. Le rôle de la donneuse d’ovules est terminé après que les ovules ont été obtenus.

§Site de référence§

- CECOS (centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme) Liste des centres de dons

§Actualité : « Et ailleurs, en Europe… »§

« Le don de sperme n’est plus anonyme en Grande -Bretagne. Les enfants conçus après avril 2005 par assistance médicale à la procréation avec recours d’un donneur, pourront à l’âge de 18 ans et 9 mois demander l’identité de leur père biologique.

La loi a été adoptée sur trois arguments majeurs : le non anonymat garantirait une certaine forme de « traçabilité » du sperme, plus de transparence sur cette procédure permettrait de valoriser le don de sperme et la fécondation in vitro au yeux du grand public. Les familles concernées et leurs enfants ainsi conçus auront toutes les données pour aider à retrouver le géniteur.

Les sondages effectués montrent pourtant une réticence de la population à une telle loi sur la levée de l’anonymat du don de sperme. Aux Pays-Bas, où le don de sperme n’est plus anonyme depuis un an, près de 40 % des couples ayant recours au don de sperme conserve le principe de l’anonymat. Les sondages réalisés en Grande-Bretagne sur cette question montrent que 61 % des couples ayant eu recours à l’insémination artificielle avec donneur « demeurent hostiles à l’idée de raconter l’histoire de sa conception à son enfant », 13% des couples en ont parlé à leur enfant âgé entre 4 et 8 ans et 26 % des couples y songent quand l’enfant aura grandi.

Le gouvernement britannique espère ainsi augmenter les dons de sperme. En Grande-Bretagne, 250 hommes donnent leur sperme, 1 100 femmes leurs ovules. Les autorités sanitaires estiment qu’il faudrait 500 donneurs de sperme et 1 500 donneuse d’ovules pour pallier à la demande. Or, les cliniques se plaignent que le nombre de donneurs de sperme ait considérablement diminué depuis les rumeurs sur la levée de l’anonymat du don de sperme à la fin des années 1990. Les indécis expliquent qu’ils renoncent au don de sperme sans anonymat de peur d’être identifiés… »

Article paru dans La Croix (Chloé Leprince) 1/4/2005 (extrait)

LE DON DE CELLULES SOUCHES

§Définition§

Les cellules souches animales et en particulier les cellules souches humaines font l’objet de beaucoup de recherches actuellement, notamment en médecine en vue de régénérer des tissus voire de créer de toutes pièces des tissus et organes. L’origine des cellules souches pose aussi des problèmes d’éthique.

§Actualité§

La conception des « bébés médicaments », rebaptisés « bébés du double espoir », vient d’être autorisée en France. Deux ans et demi après la révision des lois bioéthiques, le décret d’application précisant le cadre réglementaire de ce dispositif a été discrètement publié dans le n°70 du Journal officiel du 23 décembre 2005, avec un autre décret plaçant les activités d’assistance médicale à la procréation et de diagnostic prénatal sous la tutelle de l’Agence de biomédecine.

L’histoire des bébés médicaments a commencé aux Etats-Unis en 2000 avec Adam, génétiquement sélectionné pour pouvoir sauver Molly, sa sœur de 6 ans, malade. « Créé pour sauver sa sœur leucémique », « Bébé sur mesure »… avaient titré les médias, déclenchant un débat mondial. Depuis, quelques autres naissances ont été rapportées en Europe. En France, plusieurs familles désespérées ont témoigné ces dernières années dans la presse. L’une d’elle avait même lancé un appel au chef de l’Etat.

Pour les couples concernés, le but est de pouvoir concevoir un enfant à la fois indemne de la maladie génétique familiale et susceptible de soigner un aîné malade grâce à ses cellules souches, prélevées à partir de sang du cordon ombilical.

Cette procréation médicalement assistée (PMA) nécessite deux étapes. Dans un premier temps, un diagnostic préimplantatoire (DPI) permet de s’assurer que l’embryon n’est pas porteur de la maladie familiale. Les biologistes vérifient ensuite que son système immunitaire est compatible avec celui du grand frère ou de la grande sœur malade. Exceptionnel, le dispositif ne peut s’envisager que dans le cadre d’une maladie génétique grave, qui nécessiterait une greffe de moelle osseuse, mais où aucun donneur compatible n’a été trouvé. Les cas médiatisés concernent surtout des enfants atteints d’anémie de Fanconi, une pathologie génétique rarissime qui s’accompagne d’un risque élevé de leucémie.

§Site de référence§

- Dossier sur « cellules souches » du site Science Citoyen de l’université de Strasbourg

Les rencontres parlementaires sur la bioéthique qui se sont tenus le 7 février 2007 à Paris ont réuni quelques-uns des meilleurs experts français dans des disciplines où la science progresse souvent plus vite que la loi : assistance médicale à la procréation, don d’organe, recherche sur l’embryon et les cellules souches.

Pour de nombreux experts, les thérapies cellulaires issues du clonage sont considérées comme une piste très prometteuse. Les cellules souches embryonnaires possèdent la capacité de se multiplier presque à l’infini et de donner naissance à tous les types de tissus humains. Encore lointaines, leurs applications thérapeutiques semblent immenses et ce sujet fascine la plupart des biologistes. Cette opération passe par une opération de clonage qui exige un prélèvement des cellules pluripotentes sur un embryon de quelques jours (au stade blastocyste, c’est-à-dire au 6e jour de grossesse, au moment de son implantation dans la cavité utérine). Cultivées in vitro dans un environnement spécifique, ces cellules prolifèrent et se différencient selon un processus pas totalement élucidé.

La loi française actuelle (votée en 2004) est très restrictive pour les chercheurs. L’interdiction de principe des recherches sur les embryons in vitro a été maintenue et renforcée. Pour les chercheurs, le clonage thérapeutique est même devenu un délit puni par la loi alors qu’il est autorisé dans certains pays (Royaume-Uni, Suède…). En 2006, un système dérogatoire sur la loi de bioéthique de 2004 prévu par le législateur français a cependant permis à 13 nouvelles équipes de recherche d’entamer des travaux. A ce jour, 23 équipes possèdent une autorisation temporaire (valable cinq ans) portant sur des lignées de cellules souches identifiées.

La loi française prévoit que le don de gamètes (ovocytes et spermatozoïdes), tout comme celui d’un rein ou d’un coeur, ne doit générer aucun bénéfice financier. Ni pour le donneur, ni pour celui qui collecte les dons et les distribue. De quoi dissuader l’établissement d’une banque de sperme privée. Aussi, dans un pays où le traitement de l’infertilité est pris en charge par la sécurité sociale, le don de gamètes est conçu comme un geste de solidarité et sa gestion est l’affaire – non lucrative – de services dépendant d’hôpitaux publics : les CECOS (Centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains).

Le donneur, selon la loi, ne reçoit pas de rémunération, ni même une indemnité forfaitaire : seuls les frais de déplacement peuvent être remboursés par l’hôpital, sur justificatif… Il est néanmoins l’objet d’une sélection rigoureuse au plan sanitaire et éthique. Protégé par l’anonymat, le donneur doit avoir moins de 45 ans, au moins un enfant, et fournir – s’il est en couple – l’accord du conjoint. Et enfin répondre aux principaux critères sanitaires : sérologie négative pour le sida, les hépatites, la syphilis ; examen chromosomique normal ; entretien médical ne révélant dans la parenté aucune maladie héréditaire.

Un dépistage systématique des maladies génétiques les plus fréquentes (notamment la mucoviscidose) fait néanmoins débat, soulevant diverses questions éthiques. Doit-on accepter, par exemple, que les CECOS fournissent un sperme ayant un niveau de sécurité sanitaire (via l’exclusion des porteurs de gènes de maladies diverses) supérieure à celui de la population générale, offrant ainsi une « prime » (payée par le contribuable) au recours à la procréation assistée ?

Pour l’heure, le problème majeur des CECOS est le faible nombre de donneurs, qui impose aux couples d’attendre en moyenne un an pour une insémination. Une pénurie d’autant plus gênante qu’elle réduit la palette des profils de donneurs.

En attendant, la pénurie fait le bonheur du tourisme procréatique. Les règles éthiques du don de gamètes n’étant pas harmonisées au niveau européen, le sperme peut s’acheter au-delà des frontières. Encore faut-il, pour en bénéficier en toute légalité, se faire traiter sur place : la loi française interdit, sauf dérogation expresse, l’importation de gamètes.

Site Doctissimo sur la procréation médicale assistée

- Infertilité : les limites de la PMA en question

- la procréation médicalisée aujourd’hui

- Procréation médicalement assistée : quels sont vos droits

§Ouvrages de référence§

Mieux vivre avec une PMA par Barruyer Cendrine, ed Arnaud Franel : Préfacé par le professeur Frydman, ce livre pratique détaille les étape qui rythment le parcours de parents en mal d’enfant.

Un couple sur six pour procréer doit être « médicalement assisté ». Des techniques présentes ou à venir, aux premières interrogations, aux bilans divers et variés, aux premières FIV, les espoirs, les peurs, fausses-couches, les surprises, la naissance du bébé « miracle », les échecs et le bébé éprouvette qui devient grand, autant de questions que posent les parents candidats à la PMA.

Ils trouveront dans cet ouvrage réponses précises et témoignages.

Désir d’enfant par Frydman René, ed. Hachette : Sous la forme d’entretiens, des spécialistes viennent au secours des couples quand le désir d’enfant est présent et que le bébé ne vient pas. Ils examinent toutes les solutions offertes par la médecine pour réaliser ce désir (la procréation médicalement assistée : stimulation, FIV, ICSI, insémination…) et les préparations physique et mentale propres à optimiser les chances de conception.

Le vivant manipulé par Testart Jacques, ed Sand : La période récente est exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité, car celle-ci peut envisager pour la première fois sa propre modification.

L’Homme se trouve ainsi confronté à une réalité à la fois stimulante et pleine d’incertitudes qui va l’amener à faire des choix pour l’avenir de l’espèce.

Jacques Testart nous rappelle ce qu’est la fonction de procréation, quels moyens logiques ou magiques les différentes civilisations ont inventés pour favoriser la conception, ou plus souvent pour l’empêcher.

Il propose ensuite des informations et des réflexions sur de récentes techniques de biologie, déjà appliquées pour la création d’êtres vivants, humains, animaux ou végétaux.

Partager cet article