1940-1944

Collaboration, prénoms

Publié le 05/02/2020 à 07:30

-  5 min -

Modifié le 15/02/2020

par

Boxer

5 min -

Modifié le 15/02/2020

par

Boxer

Que restera-t-il de la Collaboration ? Peut-être des trajectoires, peut-être des visages, peut-être encore des prénoms, qui sait. Remontons le temps et tâchons de survoler les horizons littéraires, historiques et artistiques de ce passé qui ne passe pas : Vichy 40-44.

Avec Jean et Michel, Lucien tient le haut du pavé dans la liste des prénoms répandus dans cette première moitié du XXème siècle.

Lucien, comme Lucien Rebatet. On l’a sans doute un peu oublié mais Lucien Rebatet fut l’auteur d’un best-seller en 1942 : Les Décombres, un brûlot antisémite et pro-hitlérien qui parada dans les vitrines des librairies françaises. Extraits : « Nous percevons à chaque instant le fumet, le stigmate juifs dans ce que nous lisons, entendons,voyons. Le compte est effrayant des artistes, des écrivains français, souvent parmi les meilleurs, que leurs femelles, leurs maîtresses juives, leurs amis juifs ont dévoyés, qui sont peut-être irrémédiablement perdus pour la France. »

Lucien, comme Lucien Rebatet. On l’a sans doute un peu oublié mais Lucien Rebatet fut l’auteur d’un best-seller en 1942 : Les Décombres, un brûlot antisémite et pro-hitlérien qui parada dans les vitrines des librairies françaises. Extraits : « Nous percevons à chaque instant le fumet, le stigmate juifs dans ce que nous lisons, entendons,voyons. Le compte est effrayant des artistes, des écrivains français, souvent parmi les meilleurs, que leurs femelles, leurs maîtresses juives, leurs amis juifs ont dévoyés, qui sont peut-être irrémédiablement perdus pour la France. »

Condamné à mort en 1946 pour « collaborationnisme », puis gracié, Rebatet sort de prison en 1952 et se consacre à l’écriture.

En 1969, le 10 décembre précisément, il participe à l’émission Radioscopie de Jacques Chancel. Lorsque Chancel lui demande son point de vue sur la politique de collaboration sous Vichy, Rebatet répondra notamment : « il y a eu des gens fort biens à la Milice ».

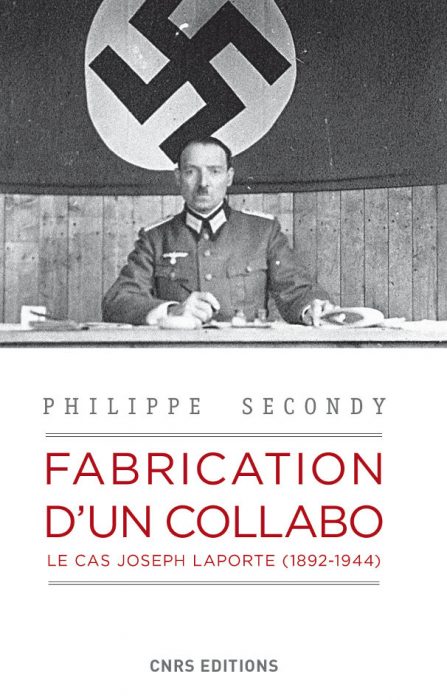

On l’appellera Joseph. Au départ c’est un cultivateur du côté de Montpellier mais la Grande Guerre lui offre un destin :

Joseph Laporte se révèle un excellent combattant. On le retrouve dans l’armée coloniale en Afrique de l’Ouest, avec un joli grade de capitaine et des galons antirépublicains, antimaçonniques et antisémites. Arrive Vichy, c’est le divin miracle : d’après l’historien Philippe Secondy qui épluche des archives souvent taiseuses, suivre le parcours d’un Joseph Laporte c’est comme emprunter « le cheminement sinueux d’un second couteau qui opte pour l’adhésion à l’Allemagne nazie dès les années 30. » Traque, torture, assassinat, Laporte s’offre au plus goûteux des triptyques, lui qui plastronne dans l’Aveyron avec son impeccable uniforme allemand.

Le 4 octobre 1944, le Tribunal militaire du Tarn le juge coupable. Traître à sa Patrie. Le commissaire du gouvernement aura ces mots à son endroit : « Vous avez cinq fois mérité la mort, je ne regrette qu’une chose, c’est de ne pouvoir vous fusiller cinq fois ».

Prénom Arletty. Préposée aux gueules d’atmosphère. Sous l’Occupation, elle aime éperdument un homme.

Jusque-là tout va bien. L’amour, le cinéma, le succès. A ceci près que l’amour s’appelle Hans Jürgen Soehring , un officier allemand de dix ans son cadet, assesseur au conseil de guerre de la Luftwaffe.

Jusque-là tout va bien. L’amour, le cinéma, le succès. A ceci près que l’amour s’appelle Hans Jürgen Soehring , un officier allemand de dix ans son cadet, assesseur au conseil de guerre de la Luftwaffe.

« Ce jeune homme singulièrement beau et d’une parfaite indifférence devait bouleverser ma vie » confiera l’héroïne de Fric-Frac. Ils s’aiment, ils se l’écrivent. Des lettres courtes, pleines d’attente, et parfois de larmes.

Le 20 octobre 1944, Arletty est arrêtée. Elle sera internée à Drancy, libérée puis assignée à résidence. Le comité national d’épuration la condamne à un blâme, elle échappe à la tonte, ce carnaval moche. On a parlé à son sujet de collaboration horizontale, à l’instar de tous ceux et toutes celles qui couchèrent avec l’ennemi. Elle, elle fut éperdument amoureuse. Ses lettres lapidaires en témoignent.

Elle signait Biche quand lui signait Faune. Ils s’aimaient.

Il s’appelle Victor. Il est haut responsable de la Milice du Gers. A ce niveau de responsabilité, on ne fait pas dans la dentelle.

La Milice espionne, traque, sabre tout ce qui entrave la politique de collaboration. Autrement dit les résistants, les bolcheviques, les Juifs sans compter des civils qui se trouvaient là par hasard. Et le hasard tue aussi.

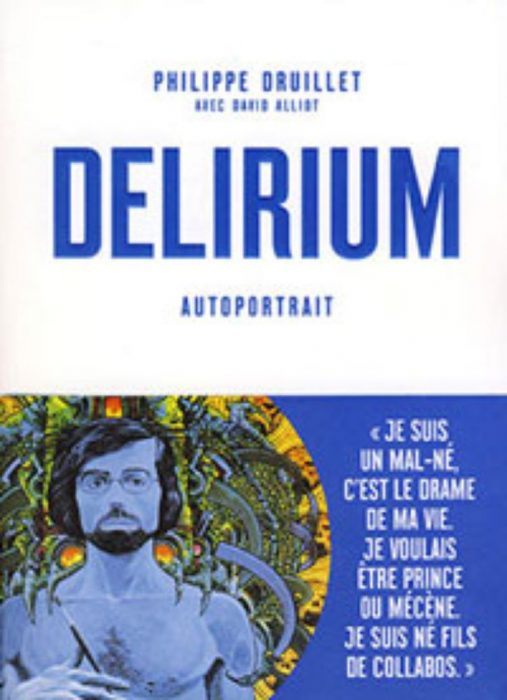

Philippe Druillet est né le 28 juin 1944, il est le fils de Victor qui le prénomma ainsi en hommage à Philippe Henriot, le chef de la Milice assassinée. Un lignage difficile à porter, n’est-ce pas docteur Freud ?

Dans ses Mémoires, Druillet fils essaie de circonvenir ses démons mais il sait la tâche lourde : « depuis plus de soixante ans, je vis avec les fantômes d’un passé qui me révulse (…). Ce livre est un voyage initiatique et douloureux. Je ne le relirai pas ».

Papa collabore avec zèle tandis que maman s’affaire entre sa charge mentale fasciste et ses recettes antisémites. A 16 ans, Druillet fils trouve enfin une planche de salut : il découvre avec passion la littérature fantastique, la science-fiction et le Nosferatu de Murnau. Vous connaissez la suite.

Il s’appelle Maurice. On se souvient de lui comme d’un homme hautain, saluant de bien haut et droit dans ses bottes (pro-allemandes).

Maurice Papon. Secrétaire général de la préfecture de la Gironde sous Vichy, en charge du service des questions juives, il participe

à l’organisation de la déportation de Juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy, l’antichambre d’Auschwitz. Un crime de bureau ainsi que le décrit Bertrand Poirot-Delpech : « un engrenage de « petits actes mal détachables les uns des autres qui a constitué la complicité de la préfecture avec les injonctions criminelles de l’occupant ».

à l’organisation de la déportation de Juifs de la région bordelaise vers le camp de Drancy, l’antichambre d’Auschwitz. Un crime de bureau ainsi que le décrit Bertrand Poirot-Delpech : « un engrenage de « petits actes mal détachables les uns des autres qui a constitué la complicité de la préfecture avec les injonctions criminelles de l’occupant ».

En 1998, après une longue carrière au service de l’Etat, il sera condamné à dix ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l’humanité.

Riss, dessinateur à Charlie Hebdo, va suivre le procès Papon entre octobre 1997 et avril 1998. ll raconte avec un sens aiguisé du détail le déroulement du procès, les plaidoiries, les attitudes, l’émotion, les subtilités parfois édifiantes de la fabrique de la Justice à la française. Document immersif rare, où comme en écho viennent résonner ces mots considérables de Kafka : « Les chaînes de l’homme torturé sont faites en papier de ministère ».

Il se prénomme Jean. Tout le monde l’aime pour sa beauté, son allure, son panache. Il déborde de talent, il crève l’écran, on l’admire. Lui c’est Jean Marais.

Un jour, alors que la pièce de théâtre intitulée La machine à écrire est montée en avril 1941 au théâtre Hébertot à Paris, le journaliste collaborateur Alain Laubreaux n’hésite pas à dire tout le mal de son auteur, Jean Cocteau, confiné selon lui dans « une misère pathologique ».

Mal lui en prend : Jean Marais, fou de rage, vient à sa rencontre, lui crache au visage et finit par le rouer de coups. Trente-huit ans plus tard, un cinéaste très Nouvelle Vague appelé François Truffaut s’inspire de cette scène pour dépeindre la France sous l’Occupation, ce fut son Dernier Métro et sans doute son dernier grand et beau film.

“Dans la vie, Jeannot (Jean Marais) était d’une force terrible. C’était un Hercule plein de courage, un guerrier, un homme d’honneur qui défendait les gens bafoués.” C’est Annie Girardot qui le dit.

Et pour aller plus loin :

Naissance littéraire du fascisme

Intelligence avec l’ennemi, le procès Brasillach

Faust, Friedrich Wilhelm Murnau

Partager cet article