A rebours : 2007, l'année J.-K. Huysmans

Publié le 06/12/2007 à 00:00

-  11 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

11 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

- ca. 1880

Le cheminement et la recherche personnels de J.-K. Huysmans, poète, romancier et critique d’art avisé, souvent cité comme représentant du mouvement décadentiste, est apparemment erratique. Du naturalisme au symbolisme, en passant par l’ésotérisme, voire le satanisme, il n’a cessé d’être hanté par la vie religieuse et le mysticisme catholique, vers lesquels est orientée toute la dernière partie de son oeuvre.

[*Qui était Charles-Marie-Georges dit Joris-Karl Huysmans ?*]

« Son père était hollandais, sa mère française. S’il se plaisait à évoquer sa famille paternelle, composée de nombreux peintres, dessinateurs, lithographes, Huysmans était avant tout parisien. Né à Paris en 1848, mort à Paris en 1907, il a consacré de nombreux textes à la capitale et la plupart de ses œuvres y trouvent leur cadre. Seule infidélité et seul déménagement véritable hors de sa ville natale : Ligugé, point d’aboutissement, pensait-il, d’une conversion qui eut lieu au début des années 1890. Pour se retirer du monde agité de la capitale, tourner le dos aux « gendelettres », il fit bâtir à partir de 1898, à quelques pas de l’abbaye Saint-Martin, sa propre « thébaïde ». La maison Notre-Dame n’est pas un lieu de réclusion, de solitude. Déjà, Huysmans, lorsqu’il s’y installe en 1899, n’y vit pas seul : il y habite avec un couple d’amis, les Leclaire. Surtout, il songe à réunir une communauté d’artistes catholiques. Mais la loi Waldeck-Rousseau, votée en 1901, mit en péril les congrégations religieuses. Les moines durent quitter l’abbaye Saint-Martin. Huysmans, qui se rendait chaque matin aux offices muni d’une petite lanterne, ne supporta pas la rupture soudaine de ses habitudes, et ne pouvant résister à la tristesse de voir Ligugé dépossédé de sa communauté religieuse, décida, effondré, de vendre sa maison et de retourner à Paris. Ses dernières années, au début du XXe siècle, furent douloureuses. Il affronta courageusement le cancer de la mâchoire qui l’emporta, il y a tout juste cent ans, le 12 mai 1907. » Extrait de la présentation de Philippe BARASCUD.

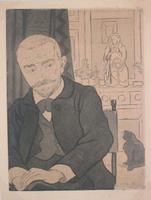

- ca. 1900

[*Pour en savoir plus sur Huysmans, écrivain et critique d’art*]

J.-K. Huysmans : le forçat de la vie : portrait, par Patrice LOCMANT, Bartillat

J.-K. Huysmans : le forçat de la vie : portrait, par Patrice LOCMANT, Bartillat Portrait de J.-K. Huysmans : le critique d’art, le visiteur de Paris, le voyageur en Allemagne, l’esthète, le défenseur du naturalisme, de l’art moderne et des peintres primitifs, l’écrivain, l’observateur…

Huysmans.org Le but de ce site Web anglo-saxon et multilingue est de fournir des informations à jour et fiables sur la vie et l’oeuvre du romancier français Joris-Karl Huysmans. Actuellement, ce site est principalement un outil de référence, comportant presque la totalité des textes publiés de Huysmans, de nombreux extraits de la critique contemporaine, des comptes-rendus de livres, des portraits journalistiques et des informations bibliographiques détaillées.

Société Huysmans Ce site n’est consacré ni à la vie ni à l’oeuvre de Joris-Karl Huysmans (1848-1907), mais à la société littéraire fondée autour de l’écrivain en 1927 et à ses multiples activités.

[*Découvrir les œuvres de Huysmans*]

Deux recueil des textes de Huysmans publiés par des éditeurs différents à dix ans d’intervalle, présentent l’avantage de balayer l’essentiel de sa production littéraire en deux grandes périodes :

Romans édition établie sous la dir. de Pierre BRUNEL, Robert Laffont

- Ed. Laffont

Ce premier volume publié par les éditions Laffont réunit les romans et nouvelles naturalistes de Huysmans : Marthe, Les soeurs Vatard, Sac au dos, En ménage, A vau-l’eau, etc. Il y évoque entre autres la prostitution des ouvrières, la médiocrité de la vie de fonctionnaire, la guerre de 1870…

Le Roman de Durtal, Bartillat

- Ed. Bartillat

Le personnage de Durtal, double de l’auteur, suit le parcours spirituel de celui-ci sur quatre romans. Dans Là-bas, il a lancé son héros hétéronyme. Voici donc Durtal sur le chemin de la conversion dans En route,1895, contemplateur des pierres de l’Église dans La Cathédrale, 1898, et partageant la vie des moines dans L’Oblat, 1903.

A rebours, par J.-K. HUYSMANS, Flammarion

- Coll. Folio

A Rebours apparut comme une œuvre extravagante et folle. On a dit qu’il était le manuel de l’onanisme de l’imagination. Huysmans s’y révélait en quête de sensations neuves, de joies inédites, de frissons rares et d’exquises névroses ! « Le naturalisme était en pleine déroute. Une brise chargée de mysticisme avait soufflé sur la littérature ; la jeune génération éprouvait le besoin et le goût de « l’au-delà » ; le spiritisme et l’occultisme devinrent en vogue.

« A rebours » est certainement l’oeuvre la plus connue de J. K. Huysmans. Mais on peut lire aussi des textes plus rares dans des éditions récentes :

Le drageoir aux épices , par J.-K. HUYSMANS, H. Champion Cette oeuvre de jeunesse est présentée dans une édition critique la considérant comme le noyau fondateur autour duquel se sont déployées toutes les problématiques des oeuvres futures.

- par A. Brouet

Pierrot sceptique : Pantomine,par Léon HENNIQUE et Joris-Karl HUYSMANS, La Chasse au snark En 1881, Huysmans et Léon Hennique écrivent ensemble et publient, avec des illustrations de Jules Chéret, une pantomime qui ne sera jamais portée à la scène. Leur Pierrot en habit noir s’efforce de séduire une poupée animée le jour même des obsèques de sa femme. La mélancolie blanche de Pierrot se transforme ici en spleen macabre et ricaneur.

[*J.-K. Huysmans critique d’art*]

- Ecrits sur l’art (Ed. Bartillat)

Ecrits sur l’art : 1867-1905,édition établie, présentée et annotée par Patrice LOCMANT, Bartillat Cette édition rassemble pour la première fois l’ensemble des écrits sur l’art que Joris-Karl Huysmans publia entre 1867 et 1905, dont 40 textes jusqu’alors inédits en volume. Peintre du langage, Huysmans pulvérise la pensée au delà de toute notion de genre. A la frontière de la critique d’art et de la littérature, ses écrits esthétiques prennent place aux côtés de ceux de Diderot, Stendhal ou Baudelaire et constituent le témoignage singulier d’un esthète du XIXe siècle sur la peinture, en même temps qu’une invitation à relire son oeuvre de romancier à la lumière de sa conception picturale personnelle, à la fois moderne et hors du temps.

- Retable d’Issenheim (Colmar)

Trois primitifs : les Grünewald du musée de Colmar, le maître de Flémalle et la Florentine du musée de Francfort-sur-le-Mein, par Joris-Karl HUYSMANS, Manucius Cet essai contient la description du Rétable d’Issenheim de Grünewald exposé au Musée Unterlinden de Colmar et celle de deux oeuvres du Musée Städel de Francfort-sur-le-Main : le buste anonyme d’une jeune fille de l’école florentine du XVe siècle et La Madone allaitant l’Enfant Jésus du Maître de Flémalle. Paru en 1905, ce texte peut être considéré comme le testament spirituel de l’écrivain.

[*Autour de Huysmans : naturalisme, spiritualisme, décadentisme*]

- Les Soirées de Médan (1880)

Des Soirées de Médan à Les Foules de Lourdes, Huysmans n’a pas vécu ni écrit isolé dans son siècle.

Huysmans fait partie cette contre-révolution spirituelle de la fin du XIXe siècle, où se croisent Verlaine, Bloy, Claudel. Mais il y conduit son jeu personnel. Sa foi à lui se tourne vers l’art, vers les Primitifs, vers la liturgie, vers la règle monastique.

« Des poètes, des romanciers, des savants se groupèrent autour de revues consacrées aux études ésotériques : l’Initiation, l’Étoile, que dirigeaient Stanislas de Guaita, Péladan, Papus, Albert Jounet.

« Huysmans à qui ne suffisait déjà plus l’artificiel de des Esseintes, se tourna lui aussi vers le surnaturel et l’inconnu.

« Il entreprit de révéler des pays peu connus, des contrées presque inexplorées encore par l’âme humaine, où les psychologues de profession n’avaient jamais abordé, des domaines étranges et peu fréquentés : le satanisme et la magie. » Joanny Bricaud

- décadentisme

Zoom sur les décadents , par Julia PRZYBOS, Corti Pour dresser un tableau détaillé de la crise de la société de la fin du XIXe siècle, l’auteur emploie un vocabulaire cinématographique et optique, décrivant gestes, manies et modes tels qu’ils transparaissent dans la littérature et les journaux de l’époque : Huysmans, Rebell, Villiers de l’Isle-Adam, Barbey d’Aurevilly, mais aussi Claretie, Peladan, Lorrain…

Le roman du signe : fiction et herméneutique au XIXe siècle , dir. Andrea DEL LUNGO et Boris LYON-CAEN, Presses Universitaires de Vincennes Ouvrage consacré au rapport qu’entretient le roman au XIXe siècle, dans une société hantée par le spectre de l’opacité et de l’insignifiance, avec la question herméneutique. L’étude concerne les formes narratives prises à cette époque par le paradigme indiciaire chez Stendhal comme chez Huysmans, Gautier ou Flaubert, dans la représentation du corps comme dans la conduite de l’intrigue.

- G. Moreau

Salomé : entre vers et prose : Baudelaire, Mallarmé, Flaubert, Huysmans, par Bertrand MARCHAL, Corti Etudie le mythe de Salomé et de ses variantes dans la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu’au début du XXe siècle à travers l' »Hérodiade » de Mallarmé, « Hérodias » de Flaubert et « A rebours » de Huysmans.

[*L’actualité de J.-K. Huysmans*]

Toutes les manifestations, colloques, lectures, conférences, expositions sur le site du Ministère de la Culture

J.-K. Huysmans et Lyon, conférence-débat avec Philippe BARASCUD et Bernard POCHE Les travaux de Bernard Poche portent, entre autres, sur la représentation de Lyon chez les écrivains. Il traitera des rapports entre les thématiques de Huysmans et celles des romanciers lyonnais, et des relations entre Huysmans et les représentants lyonnais de l’occultisme.

La recherche et l’exposé de Bernard Poche sont donc consacrés aux rapports entre les thématiques de l’écrivain et celles des romanciers lyonnais (Joseph Esquirol et Henri d’Hennezel), au-delà des faits souvent cités concernant les rapports entre Huysmans et les représentants lyonnais de l’occultisme (l’abbé Boullan, Joanny Bricaud).

J. K. Huysmans – Gustave Moreau. Féeriques visions, exposition au Musée Gustave Moreau à Paris jusqu’au 14 janvier 2008.

- G. Moreau

- L’Apparition, de Gustave Moreau (détail)

Partager cet article