La photographie humaniste à l'honneur

Publié le 27/12/2006 à 00:00

-  10 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

10 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

La photographie humaniste place l’humain au centre de ses préoccupations. Cette tendance qui débute dans les années 30, avec des photographes tels que Brassaï (le livre « Paris de nuit » est publié en 1933), Kertész (le livre « Paris vu par André Kertész », est édité en 1934), Henri Cartier-Bresson (il expose en 1932 ses photos de voyage en Afrique et en Europe), trouve son point d’orgue dans l’exposition The Family of Man, montée en 1955 par Edward Jean Steichen, au Museum of Modern Art de New-York et au retentissement mondial.

C’est dans l’immédiat après guerre que toute une génération de photographes prend son essor. Aidés techniquement par la naissance en 1925 du Leica, et celle du Rolleiflex en 1929, appareils légers, rapides en action et discrets, les photographes vont se lancer en grand nombre dans le reportage sur le vif. Financés par le monde de la mode, de la publicité et plus encore par celui des grandes revues illustrées d’information, en France (France illustration, Paris-Match, Point de vue-Images du monde, Réalités, etc.) et en Amérique (Life), ils communiquent grâce à ces supports de grande diffusion avec un large public. Partant, leurs photos reflètent les idées ambiantes de l’époque : un nécessaire optimisme en l’homme après les désastres et les atrocités de la guerre, une méfiance face au modernisme déshumanisé et à un urbanisme galopant impersonnel.

Les photographes adoptent une attitude de respect par rapport aux personnes photographiées et d’humilité par rapport au sujet. Ce sont des artisans photographes, les plus célèbres ayant toutefois souvent suivi un enseignement artistique professionnel. Ils parcourent le monde, attentifs à composer l’image et à capter l’instant décisif. Ils restent fidèles au noir et blanc -même si Willy Ronis double ses photos en utilisant un boîtier chargé en kodachrome dès 1955- pour garder toute son intensité au déroulement de la scène photographiée et restituer au mieux la lumière du milieu.

Cette tendance humaniste va péricliter pour plusieurs raisons. La lassitude du public envers la multiplication d’images pittoresques teintées de sentimentalisme en sera une. Le changement des mentalités face au modernisme, la conscience politique plus affirmée, en sera une autre. Du point de vue de l’histoire de la photographie, une autre génération, celle de la « photographie subjective », avec des personnalités telles que Robert Frank ou William Klein, s’installe en parallèle dans les années 50, donnant la première place au regard même du photographe et au mode opératoire, plus déterminants que le sujet.

[actu] Sites Internet [actu]

Bibliothèque nationale de France – site Richelieu Site officiel de l’exposition « La photographie humaniste 1945-1968. Autour d’Izis, Boubat, Brassaï, Doisneau, Ronis et les autres… », à la Galerie de photographie, 58, rue de Richelieu, du 31 octobre 2006 au 28 janvier 2007.

Mairie de Paris Site officiel de l’exposition « Doisneau : Paris en liberté », Du 19 octobre 2006 au 17 février 2007.

Galerie Le Bleu du ciel Site officiel de la galerie Le Bleu du ciel. Exposition Jean-Philippe Charbonnier, du 9 novembre 2006 au 13 janvier 2007.

[actu] Livres [actu]

La photographie humaniste, par Marie de Thézy, Contrejour Etude historique très complète sur la photographie humaniste en France, depuis ses origines vers 1930 jusqu’à sa fin dans les années 60. L’auteur examine dans un premier temps en quoi la photographie humaniste révèle l’atmosphère de l’époque, puis il s’attache à repérer ses formes de diffusion dans l’édition de livres et dans la presse, dans les salons, les associations et les agences. Très belle sélection d’images privilégiant leur aspect esthétique.

- La photographie humaniste

- (BNF)

La photographie humaniste, 1945-1968, Bibliothèque nationale de France Catalogue de l’exposition à la BNF. Plusieurs préfaces précisent des aspects fondamentaux de la tendance humaniste, portant sur la définition même du terme humaniste, sa notoriété aux Etats-Unis, la participation des photographes dans la presse et autres formes de l’imprimé, le rôle du Salon national de la photographie, et les rencontres croisées avec d’autres médias (littérature et chanson). Outre le contenu scientifique de l’ouvrage, celui-ci offre un large éventail de photographies, réunissant 69 photographes.

Les Cahiers de la photographie n° 9. Les photographes humanistes : Doisneau, Boubat, Izis et les autres, L’A.C.C.P. Gilles Mora dans son éditorial avertit le lecteur que la photographie humaniste est d’abord affaire de vision du monde. Claude Nori s’attache quant à lui à définir le réalisme poétique, climat dans lequel se manifeste de 1936 à 1944 un humanisme typiquement français qui puise ses racines dans les idées généreuses du Front Populaire, à repérer les thèmes privilégiés par les photographes (famille, amour et merveilleux social) et les conditions techniques au service de ce style. Et Alain Fleig s’attelle au décryptage du mythe engendré par les photographes « humanistes ».

[actu] Livres [actu]

L’édition d’ouvrages concernant la photographie humaniste se cristallise sur quelques noms de photographes : Doisneau, Ronis, Boubat, Henri Cartier-Bresson. Voici quelques titres à découvrir pour sortir des sentiers battus.

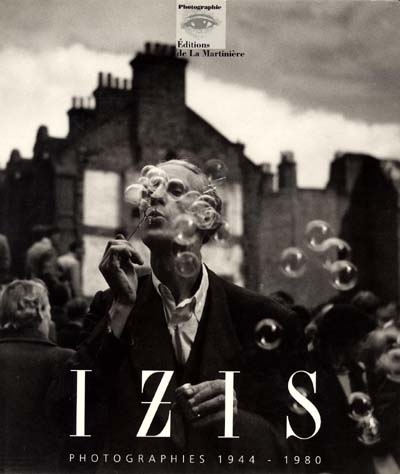

- Izis

- (La Martinière)

Izis : photos 1944-1980, introduction par Marie de Thézy, La Martinière Ouvrage complet sur le photographe Izis (Israël Bidermanas), né en Lituanie en 1911, arrivé à Paris en 1931. Il publie son premier livre « Paris des rêves » en 1950 et commence à cette époque à travailler pour Paris-Match. Il est fasciné par le cirque, le spectacle des rues et des fêtes foraines, il photographie également les artistes qu’il côtoie (Chagall, Colette, Prévert). L’une des caractéristiques fondamentales de son œuvre est de faire surgir le merveilleux du quotidien, de faire rêver. « Les gens que je photographie sont souvent assoupis ou regardent loin…Dans mes photos, même les animaux rêvent…Je me photographie moi-même… Dans mon enfance, on m’appelait le rêveur. ». Deux photos très connues de cet auteur : « Homme aux bulles de savon », Whitechapel, 1950, et « Jardin des Tuileries »,[manège avec des chevaux de bois].

- André Gamet

- (Aedelsa éd.)

André Gamet : mémoires photographiques, Aedelsa éd. Né à Oullins en 1919, formé au dessin et à la peinture sous la direction de Combet-Descombes, il intègre en 1946 l’agence Rapho. Un fonds très important de ses photographies est conservé aux Archives municipales de Lyon. Une occasion de découvrir la constance sur 70 années du regard d’un photographe humaniste qui a photographié aussi bien la vie à Lyon et les métamorphoses de son architecture, que le monde du travail dans toute la France, des loisirs pendant la période des Trente Glorieuses, des pratiques traditionnelles de la vie rurale, de ses reportages à l’étranger, Maroc, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Japon.

- Sabine Weiss

- (La Martinière)

Sabine Weiss, texte de Jean Vautrin, La Martinière Née en Suisse en 1924, elle s’installe à Paris en 1946. Travaille pour des revues, Vogue, Life, Time, Paris-Match, et effectue des reportages dans de nombreux pays : Inde, Maroc, Egypte, etc.. La tendresse de son regard et la qualité de sa lumière caractérisent son œuvre.

- Gianni Berengo Gardin

- (La Martinière)

Gianni Berengo Gardin, La Martinière Ouvrage rétrospectif sur 50 années d’un photographe italien qui poursuit un travail fondé sur les bases établies par les photographes de la Farm Security Administration et de la photographie humaniste en France. Un artiste à découvrir qui ne cède pas à la tentation de la couleur, ni à celles du flash ou du numérique, qui conçoit son activité de photographe comme celle d’un simple témoin impartial et objectif de la réalité. Il opère une distinction entre ceux qui fabriquent des images et ceux qui photographient tout simplement.

[actu] DVD [actu]

- Contacts

- (Arte Vidéo)

Contacts. Tome 1 : la grande tradition du photo-reportage, Arte Vidéo Une collection de films pour découvrir la démarche artistique des plus grands photographes contemporains. Les auteurs eux-mêmes commentent leurs propres tirages et planches-contact. Au sommaire du premier tome : William Klein, Henri Cartier-Bresson, Raymond Depardon, Josef Koudelka, Edouard Boubat, Elliott Erwitt, Marc Riboud, Helmut Newton, Don McCullin, Léonard Freed, Mario Giacomelli.

[actu] Collections photographiques de la Bibliothèque municipale de Lyon [actu]

Photographie humaniste 282 tirages photographiques de quatre personnalités majeures de la photographie humaniste : Robert Doisneau, Edouard Boubat, Janine Niepce, René-Jacques, dont certains sont empruntables à l’Artothèque…

La Bibliothèque possède également une série représentative de photographies de Willy Ronis.

Partager cet article