Au fil de l'eau

Publié le 15/07/2007 à 23:00

-  11 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

11 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

Nous vous invitons à découvrir quelques points de vue autour de l’eau courante et douce des rivières et des canaux, et de leurs berges… ici et ailleurs, au passé et au présent.

A lire, à voir, à visiter.

[actu]L’art et l’eau[actu]

[actu]De la Loire à l’océan[actu]

Estuaire 2007, jusqu’au 1er septembre 2007.

Estuaire 2007, jusqu’au 1er septembre 2007. Cette Biennale d’art contemporain s’inscrit dans l’estuaire de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire, et son paysage. Pour le visiteur, les modes d’appréhension sont multiples : à pied, en vélo… et en bateau : un parcours le long du fleuve jusqu’à l’océan, en embarcation-miroir, permet de voir les installations d’une autre façon et de comprendre les activités naturelles, humaines et industrielles de l’estuaire.

Estuaires propose aussi des expositions dans des lieux emblématiques, comme « le hangar à bananes » dans le port de Nantes, ou la base de sous-marins de la 2e Guerre mondiale à Saint-Nazaire.

Et encore au Musée des Beaux-arts, au Lieu unique, dans le paysage urbain même…

Signalons quelques œuvres particulièrement intéressantes :

Svayambh, oeuvre monumentale d’Anish Kapoor

Ondulation, l’installation de Thomas MacIntosh

Misconceivable, le bateau fugueur d’Erwin Wurm, dont voici également le site officiel.

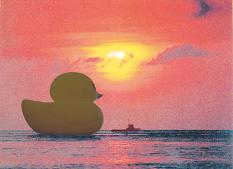

et le fameux canard de bain géant de Florentijn Hofman.

[actu]Paysages de l’Oise[actu]

L’Oise de Dupré à Vlaminck : bateliers, peintres et canotiers, éd. Somogy, 2007.

L’Oise de Dupré à Vlaminck : bateliers, peintres et canotiers, éd. Somogy, 2007. Le département du Val-d’Oise propose une exposition en deux volets, centrée sur la vallée de l’Oise, le premier consacré à Jules Dupré (1811-1889), le second aux activités développées sur les rives.

Après la découverte par Eugène Delacroix des alentours de L’Isle-Adam, de nombreux artistes s’installent dans la vallée de l’Oise pendant la seconde moitié du 19e siècle, animés par le désir de peindre en plein air.

Jules Dupré, l’un des artistes de l’école de Barbizon, après y avoir loué un atelier avec Théodore Rousseau, se fixe à L’Isle-Adam en 1850. Signalons son rapport singulier au cadre naturel, qui ne constitue qu’un point de départ à sa peinture qu’il exécute à l’atelier : il traduit ce qu’il ressent de la nature par une symphonie de couleurs et des empâtements au couteau, où se révèle sa personnalité. D’autres peintres iront à la découverte de ce lieu bucolique : Corot, d’Aubigny, Van Gogh, Vlaminck.

Ce mouvement des artistes s’opère parallèlement à l’engouement de tous pour la villégiature, facilité par l’essor du chemin de fer, puis de la voiture. Villas et cabanons s’implantent le long de l’eau, les plages s’étendent, sur le modèle des stations balnéaires de la Manche. Les activités de loisir (régates, natation, promenade…) inspirent les peintres et les photographes, comme les activités traditionnelles de navigation et de pêche.

Pour saisir l’histoire du bouleversement qui se déroule au 19e siècle dans la peinture du paysage et dans l’ensemble des arts (de 1824, date à laquelle Constable reçoit la médaille d’or au Salon et devient le modèle à suivre, jusqu’à l’impressionnisme) on peut se reporter à deux autres livres :

L’art du paysage en France : de l’atelier au plein air de Janine BAILLY-HERZBERG, L’impressionnisme et la peinture de plein air, 1860-1914, éd. Larousse, et Les peintres de la vallée de la Marne : autour de l’impressionnisme de Noël CORET.

[actu]Giverny ?[actu]

Roy Lichtenstein : Évolution, à la Pinacothèque de Paris, du 15 juin au 23 septembre 2007. Parmi les œuvres présentées dans cette exposition se trouve le collage « Water Lilies with Japanese Bridge, 1992 », œuvre qui n’est pas sans rappeler « Le bassin aux nymphéas, 1899 » de Claude Monet…

En 1883, Claude Monet s’installe dans sa propriété de Giverny, où il commence à transformer petit à petit le jardin. Il achète des graines et des plantes partout où il va et ce qui n’était à l’origine qu’un verger marécageux devient un véritable jardin historique. Dès 1893, il commence l’aménagement de son célèbre « jardin d’eau » avec l’étang aux nymphéas (espèces de nénuphars). C’est en 1899 qu’il étudie pour la première fois le sujet. Les nymphéas blancs (1899), Le pont japonais (1899), Nymphéas (1914-1917), furent les thèmes principaux de ses dernières œuvres.

Au début des années 90, Roy Lichtenstein, artiste essentiel du Pop Art américain, s’inspire des célèbres Nymphéas. Grâce à cette relecture en tondo (tableau de forme circulaire), l’introduction de feuilles d’aluminium dans les collages et d’émail sur les supports métallisés, il a su recréer une œuvre parfaitement originale en adéquation avec sa vision de l’art et son courant artistique.

Pour prolonger :

Le hors série n°323 de Connaissance des arts, qui présente l’exposition « Roy Lichtenstein : Evolution » qui se tient actuellement à la pinacothèque de Paris.

Monet, Nymphéas, de Charles F. STUCKEY, éd. Herscher, ou Monet, le cycle des Nymphéas, éd. de la Réunion des musées nationaux.

Site de la Fondation Lichtenstein.

[actu]Voyages de textes et d’images[actu]

[actu]Sur le Congo[actu]

[actu]Sur le Congo[actu]

Le fleuve Congo de Stephen SMITH, avec des photographies de Patrick ROBERT. Ed. Actes Sud, 2003 En 2002, sur une proposition du journal Le Monde, Stephen Smith s’embarque pour un voyage sur le fleuve Congo, de Kinshasa (et Brazzaville) à Kinsangani, à bord d’une baleinière surpeuplée. Ce fleuve est le plus long d’Afrique après le Nil et son débit est le plus important au monde après l’Amazone. Ses rapides sont célèbres.

En remontant le fleuve, nous croisons le souvenir de Joseph Conrad et de son Au cœur des ténèbres ou de John Huston et de son African Queen. Nous croisons aussi les fantômes de massacres anciens ou récents (le Rwanda n’est pas loin), et le dictateur Mobutu et de son bateau de luxe… Les photographies en noir et blanc donnent un éclairage précieux et humaniste, complétant ce millefeuille d’impressions instantanées et de remémorations, magnifiquement écrit.

Interview de Stephen Smith sur le site du Routard.

Une chronique de ce livre sur le même site.

[actu]Tous les canaux de France[actu]

[actu]Tous les canaux de France[actu]

Chemins d’eau de Jean ROLIN. Ed. Payot, 2004 Ce livre a été publié pour la première fois en 1980. Il est le récit d’un parcours dans la France des canaux, de l’Ille et Vilaine jusqu’à la Bourgogne, en passant par le Midi.

Reportage ? Non, pas vraiment. Œuvre littéraire d’un arpenteur et fin observateur, sûrement. Jean Rolin est attentif aux objets, aux constructions (chevalets de mine ou pavillons), aux animaux (des chiens errants aux canards), au paysage (berges verdoyantes ou terrains en déshérence). Et bien sûr aux gens qu’il croise dans son périple, qu’il écoute et dont il restitue la parole. Non, toutes ces eaux ne sont pas dormantes…

Les remarques de Jean Rolin traversent et animent, avec acuité, ironie et poésie, les coutures du paysage et les épaisseurs du temps.

Sur l’écrivain et grand voyageur Jean Rolin, voici un article de François Bon sur le site Remue.net à propos de la publication du recueil de ses reportages, en 2006, L’homme qui a vu l’ours.

Sur les canaux de France, un autre point de vue, plus touristique, et illustré, celui de l’ouvrage Canaux, fleuves et rivières de France, aux éd. Massin.

[actu]Le long du Grand canal impérial[actu]

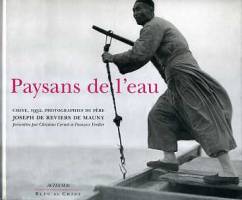

Paysans de l’eau, 1932, Père Joseph REVIERS de MAUNY, Ed. Actes Sud & Bleu de Chine, 2004. Ces photographies en noir et blanc sont des témoignages de la vie chinoise des années 30 le long du Grand Canal Impérial, redécouvertes après 70 ans. Elles sont l’oeuvre d’un Jésuite en mission d’enquête religieuse qui a réalisé là un véritable reportage photographique.

Toute une vie quotidienne modeste et souvent rurale s’y déroule : bateliers et pêcheurs, mendiants et petits commerçants, chacun a sa place et est considéré avec respect par le photographe. Une trace inestimable d’un passé perdu. Et un style photographique à rapprocher de celui du grand Cartier-Bresson (en outre, l’un des appareils utilisés est un Leica…).

[actu]Au cinéma[actu]

Une partie de campagne, de Jean RENOIR, éd. Studio Canal. Adapté d’une nouvelle de Maupassant, ce film du cinéaste Jean Renoir nous plonge dans la douceur et la sensualité des après midi d’été au bord de l’eau.

L’histoire : Les Dufour, une famille de boutiquiers parisiens, vient se distraire à la campagne. Alors que le patriarche s’en va à la pêche et que la mère se laisse entraîner par les charmes d’un jeune homme à la chevelure dorée, Henriette, la jeune fille de la famille, promise à Anatole, rencontre Henri, un canotier qui va l’éveiller à la sexualité sous le chant enivrant du rossignol.

Œuvre singulière dans la filmographie de Jean Renoir, Une partie de campagne s’impose comme une critique sociale du milieu petit bourgeois de la fin du 19e siècle. Derrière l’apparence harmonieuse et trompeuse du dimanche familial à la campagne, se cache la puissance des désirs et des pulsions naturelles contre laquelle l’absurde convention sociale a du mal à lutter.

Si l’histoire reste assez classique dans son déroulement, la partie formelle et la mise en scène du film sont marquées par une certaine modernité du point de vue esthétique. La caméra est fluide, elle épouse les mouvements naturels de l’eau et des personnages et n’hésite pas à se rapprocher des corps pour nous faire éprouver, au plus près, leurs émotions naissantes. C’est aussi avec ce film que Jean Renoir rejoint le travail du peintre Auguste Renoir, son père. Cette filiation avec l’impressionnisme se révèle par le travail de la lumière et de la mise en scène des sujets.

Si l’histoire reste assez classique dans son déroulement, la partie formelle et la mise en scène du film sont marquées par une certaine modernité du point de vue esthétique. La caméra est fluide, elle épouse les mouvements naturels de l’eau et des personnages et n’hésite pas à se rapprocher des corps pour nous faire éprouver, au plus près, leurs émotions naissantes. C’est aussi avec ce film que Jean Renoir rejoint le travail du peintre Auguste Renoir, son père. Cette filiation avec l’impressionnisme se révèle par le travail de la lumière et de la mise en scène des sujets.

Pour en savoir plus :

Un dossier pédagogique, qui montre le parallèle entre Renoir père et fils et permet de voir des extraits du film.

Une fiche sur le site du cinéma Le France (Saint Etienne).

Partager cet article