Les Collections du Muséum

Publié le 06/01/2015 à 11:20

-  18 min -

Modifié le 15/03/2025

par

pylandron

18 min -

Modifié le 15/03/2025

par

pylandron

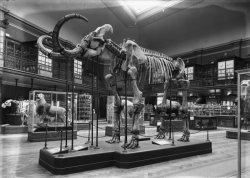

Au terme de la lente gestation du Musée des confluences, les lyonnais peuvent à nouveau admirer le fameux mammouth de Choulan, un des tous premiers squelettes complets du genre reconstitué en France. Mais si, toutes ces années, les collections de l'ancien Muséum ont manqué au public lyonnais, elles n'ont pas été négligées pour autant : un Centre de conservation et d'étude des collections, créé pour l'occasion en 2002, les a hébergées dans des conditions de conservation qu'elles n'avaient jamais connues dans l'ancienne patinoire qui hébergeait le musée. Surtout, elles furent l'objet d'études et de référencement à l'origine de nombreuses publications. Et puis, elles se sont accrues : parmi les plus impressionnantes acquisitions depuis la fermeture du Muséum, on compte un squelette de camarasaurus, mais ce sont bien toutes les collections qui ont continué à se développer en coulisse.

Sommaire

1. L’origine du Musée des confluences

2. Un musée pour le XXIème siècle

3. Les collections

4. Historiographie des collections

5. Bibliographie

1. L’origine du Musée des confluences

Balthasar de Monconys entreprend de nombreux voyages entre 1628 et 1663 : il en rapporte notes et objets qui viennent enrichir les collections du cabinet d’Antiques et d’Histoire naturelle dont son frère a la charge. Le cabinet est acquis en 1700 par un médecin de l’Hôtel Dieu, Jérôme Jean Pestalozzi. Son goût prononcé pour les sciences naturelles l’encourage à accroitre encore les collections. Son fils, faute d’héritiers cède le cabinet au Consulat en 1771 à condition que le public puisse en avoir jouissance. La garde en est confiée à l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Le musée, hébergé alors dans le Pavillon de l’Hôtel de Ville, ouvre ses portes au public à partir du 28 novembre 1777.

Durant la Révolution, les collections sont transférées à la maison de Saint Pierre, ex couvent des Terreaux où s’accumulait le butin du comité des séquestres. Des collections particulières s’y rattachèrent et la place vint à manquer au Palais Saint Pierre. En 1808 finalement, les collections furent déménagées dans les locaux de l’ancien couvent de la Déserte (et futur Jardin des Plantes), mais le musée y est à l’étroit. Entre temps, le Palais Saint Pierre est devenu Conservatoire des Arts ; des travaux sont entrepris qui doivent permettre l’installation durable du muséum. Les travaux s’éternisent et ce n’est que 13 ans plus tard, en 1826, que le Muséum retrouve enfin sa place au Palais Saint Pierre.

Claude Jourdan, à partir du début des années 1830, prend la direction du Muséum. Il parcourt la France et l’Angleterre pour enrichir les collections. En quelques années le musée double sa surface (il fait en particulier l’acquisition de la baleine du muséum), et acquiert une place de choix parmi les musées français : en 1841, le 9ème Congrès scientifique tient ses assises à Lyon. Malheureusement, si le nouveau directeur développe les collections, c’est en dépit de toute cohérence : elles s’entassent sans ordre des caves au grenier. En 1869 Il finit par céder sa place au docteur Louis Lortet, alors chargé des cours de zoologie à la Faculté. Celui-ci entreprend de débrouiller le chaos des collections… Sous la présidence de Lortet, le Muséum connait un véritable âge d’or : savants et mécènes réunis en Associations des Amis des Sciences Naturelles participent activement à son développement ; les collections affluent pour un public de plus en plus nombreux : jusqu’à 500 000 visiteurs par an. En 1878, la galerie d’Anthropologie est inaugurée par Broca, venu spécialement de Paris.

Le XIXème siècle est particulièrement favorable au développement des collections d’archéologie préhistorique. Cette discipline voit le jour dans la seconde moitié du XIXème ; après l’Origine des espèces de Darwin, les nouvelles théories sur l’origine de l’homme prennent la place des discours religieux. Le Muséum participe à l’engouement naturaliste pour les reliques de ce passé qui précède l’Histoire. Il possède notamment une pièce d’un des tout premiers chantiers de fouilles archéologiques, dans la vallée de la Somme (Saint-Archeul et Beauquesne), qui lui fut cédé par l’un des pionniers de la discipline, Boucher de Perthes. C’est Claude Jourdan qui va initier les premières acquisitions d’objets archéologiques en 1861 ; jusqu’en 1875, les achats persistent avant de céder la place au don et à l’échange avec d’autres institutions. C’est sous la direction de Jourdan, par exemple, que le Muséum fait l’acquisition du fameux mammouth, emblème du musée, qu’il n’a pas fallu chercher bien loin puisqu’il est découvert en 1859 à l’occasion de travaux sur les flancs de la colline de Sainte-Foy-lès-Lyon.Lortet est à l’origine de la première collaboration significative avec un archéologue, l’abbé Ducrost qui participe aux fouilles de Solutré, site découvert en 1866. Le fonds qui en résulte représente plus de 1700 silex et ossements provenant des premières fouilles sur le site du Crôt du Charnier et en dresse un échantillon remarquable où sont représentées presque toutes les périodes du paléolithique supérieur.

Les relations de Chantre, géologue et professeur nommé sous-directeur du Muséum en 1879 avec d’importants archéologues français ou étrangers compteront beaucoup pour le développement des collections archéologiques du Muséum ; ainsi cette importante collection de matériel lithique d’Angleterre, d’Irlande, du Danemark et du Groenland cédée par l’Anglais John Evans. Claudius Côte, collectionneur qui fournira de nombreux musées français (Le Louvre, le musée des Beaux-arts de Lyon) cédera au Muséum plus de 3000 objets entre 1906 et 1946 ; il ambitionne pour sa collection de préhistoire entrée au Muséum de Lyon qu’elle forme « une démonstration de l’Histoire de la Préhistoire française. »

L’essor du Muséum impose de lui trouver un nouveau lieu. En 1878, une commission dirigée par Antoine Gailleton est chargé de choisir un emplacement pour la construction d’un nouveau muséum. Mais les choses trainent et le musée ne voit pas le jour. Au même moment, Emile Guimet, riche mécène héritier du célèbre chimiste Jean-Baptiste Guimet, souhaite l’édification d’un Musée des Religions qui accueillerait ses importantes collections orientalistes. Le musée est inauguré en 1879 par Jules Ferry, alors Ministre de l’Instruction publique, mais dès 1882, Guimet estime que sa collection sera mieux mise en valeur à Paris, « au centre des savants de la capitale et à portée de nombreux étrangers ». Le Musée Guimet lyonnais est racheté par la Société Frigorifique qui en fait une patinoire, le Palais des Glaces. L’affaire périclite et le bâtiment est racheté par la Ville, qui après de multiples tergiversations décide d’en faire le siège du Muséum qui accueille finalement les collections à partir de 1913. Entre temps, la Ville est entrée en pourparler avec Guimet dont une partie de la collection réintègrera une partie du bâtiment ; ce musée des religions, appelé Musée Guimet, occupe les trois salles du côté de la rue Morellet, le musée d’histoire naturelle le reste du bâtiment. L’inauguration du musée par Edouard Herriot en présence de Gaillard, conservateur du Muséum et Guimet, conservateur de ses collections se déroule aux bruits des premiers éclats de la Grande Guerre.

Guimet décède en 1918, et Claude Gaillard est chargé de la direction générale du musée du Palais des Glaces en 1919, la collection Guimet échouant au conservateur du musée des Beaux arts de l’époque.

En 1924, le rez-de-chaussée du Palais des Glaces est occupé par le musée colonial scolaire dont le fonds fut constitué à partir des « restes » de l’exposition coloniale de Marseille qui s’était déroulée en 1922. Après s’être appelé Musée de l’Union française puis de la France et de l’Outre Mer puis d’Outre Mer, le musée colonial réintégra les collections du Muséum. En 1955, une pluie de grêle brise le toit vitré du Muséum et provoque une inondation qui met en péril les collections, et détruit une partie du parquet de la grande salle… Les travaux engagés s’éternisent ; en 1962, voilà sept ans que le muséum est fermé au public, à l’exception du musée Guimet et de la salle d’Outre-Mer. Louis Pradel, maire de l’époque, décide abruptement de la réouverture du Muséum. Mais avec la rénovation et la modernisation des salles d’exposition, une importante partie des collections est déplacée dans les réserves aménagées dans les sous-sols. Progressivement, durant les vingt années suivantes, le musée va évoluer, d’une conception très XIXème siècle vers un musée moderne, digne d’une grande métropole.

2. Un musée pour le XXIème siècle

En 1991, à la suite d’un accord passé avec la ville de Lyon, le Conseil général prend la responsabilité du Muséum. Le bâtiment historique se révèle peu adapté, tant pour les expositions que pour la conservation des fonds. Au moment d’entrer dans le XXIème siècle, les collections elles-mêmes doivent trouver une nouvelle signification, plus moderne. Un nouveau projet culturel et scientifique est adopté en 2000 et fixe les objectifs du futur musée des confluences : le muséum d’histoire naturelle, héritier des anciens cabinets de curiosité, devient un musée de Sciences et Sociétés, axé autour des sciences naturelles et des sciences humaines.

Ces deux pôles constituant la collection patrimoniale du musée ne procèdent pas des mêmes pratiques de recherche et de gestion : organisation thématique pour les sciences naturelles, géographiques pour les sciences humaines.

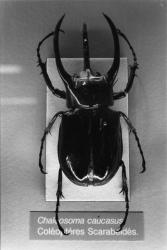

1er pôle : histoire naturelle

Cette collection patrimoniale est issue de plusieurs cabinets d’Histoire naturelle des XVIIème et XVIIIème siècles, puis des politiques d’acquisition vigoureuses de Jordan puis Lortet. Les pièces de zoologie les plus spectaculaires remontent à cette époque ; on y dénombre par exemple un grand nombre de types de poissons et de reptiles du Moyen-Orient et d’Indochine conservés dans l’alcool, quelques spécimens d’espèces éteintes comme le zèbre couagga, le loup marsupial, les huïas, les pigeons migrateurs,… Les Sciences de la Vie est particulièrement bien représentée dans cette collection : entomologie, vertébrés, coquilles et invertébrés, collection en liquide. Le musée possède notamment plus de 4000 spécimens types (spécimens ayant servi à la description d’une nouvelle espèce, qui en constituent donc des références mondiales).

Cette collection patrimoniale couvre également les sciences de la Terre : paléontologie, ostéologie, minéralogie et gemmologie, avec l’une des plus importantes collections de minéraux accessibles au public en France : 6000 échantillons dont plusieurs centaines de pièces exceptionnelles, chessylites, fluorites, quartz, minéraux fluorescents, 200 000 fossiles végétaux et animaux dont plus de 1000 spécimens types. En tout, le musée a accumulé au cours de son existence entre 1 et 2 millions de spécimens qui couvrent tous les domaines des sciences naturelles.

2d pôle : ethnologie extra-européenne et archéologie

En 1912, les pièces de la collection d’Emile Guimet qui font double emploi à Paris réintègrent une salle du Muséum : ce sont quelques trois milles objets d’art asiatique qui viennent enrichir les collections de science humaines du muséum : « Ce musée a pour objet de propager la connaissance des civilisations de l’Orient et de l’Antiquité classique, de faciliter les études religieuses, artistiques, historiques au moyen d’images, des objets du culte et des œuvres d’art […] mais l’histoire des religions reste son objectif principal. » La collection de Guimet sert de socle à de nouvelles acquisitions : plus de trois mille objets vont ainsi enrichir cette section du Muséum entre 1912 et 1967 : deux cent cinquante pièces japonaises (tsuba, metsuke, laques…), la salle des Grues, réplique du salle japonaise du XVIe.

Guimet a participé à l’enrichissement des collections ethnographiques dès la fin du XIXème siècle puisque le Muséum lui devait déjà un nombre de pièces provenant d’Afrique équatoriale et d’Océanie. Il était déjà question à cette époque qu’il partagea avec Lortet le projet d’ouvrir une institution autour des collections ethnographiques du Muséum, notamment celle d’Ernest Chantre, bien avant la future section du Musée colonial.

Par ailleurs, deux catégories de biens ne procèdent pas de la collection patrimoniale : Le matériel de médiation est destiné à un usage direct par le public. Ces pièces sont donc considérées comme fongibles, et ne sont pas destinées à intégrer les collections.

Le matériel d’étude est constitué par les collectes lors de campagne de fouilles dont le musée est partenaire ; ce matériel est repéré mais non identifié ; il est soumis à une phase de tri par le personnel du musée ou des chercheurs extérieurs au terme de laquelle seront sélectionnés les pièces qui mériteront d’intégrer le fonds patrimonial. La collecte favorise l’entrée dans le fonds d’un matériel ciblé et souvent inédit. Les dons sous forme de collection sont également susceptibles d’être soumis à une phase transitoire de tri et mise en ordre pendant laquelle elle peut être assimilable à une collection d’étude.

Ces phases de tri sont importantes car depuis la loi sur les musées de 2002, la collection patrimoniale est inaliénable et imprescriptible : pour cette raison, les procédures d’acquisition sont mises en place de façon stricte pour en garantir le caractère pérenne.

Les donations ou legs constituent une source importante d’enrichissement du fonds. Il est important de préserver la cohérence de ces collections, fruits du travail de collecteurs, chercheurs, explorateurs, en les identifiant clairement, la plupart du temps sous le nom du donateur, même si parfois celles-ci peuvent être transversales à plusieurs types de collection du musée.

3. Les collections

Museum d’histoire naturelle de Lyon : exposition « Chefs-d’oeuvre, trésors et quoi encore… » BmL – Lyon Figaro 1986-2006

Les collections sont soumises à un double impératif contradictoire : d’une part être conservées dans les meilleures conditions possibles et d’autre part être présentées au public, sans quoi elles perdraient tout intérêt. La proportion des collections présentées ne dépasse pas 5 à 10% des fonds, ce qui permet une bonne rotation des objets exposés.

En outre, dès le démarrage du projet du musée des Confluences, on a entrepris la réalisation d’un centre de conservation respectant les normes internationales de conservations préventives tout en constituant un outil de travail pour les chercheurs, le Centre de conservation et d’étude des collections (CCEC), ouvert en 2002. La taille du bâtiment (3200m²) ne permet d’accueillir que les domaines des sciences de la Vie et de la Terre. Outre les réserves elles-mêmes, une partie du bâtiment est affectée à l’accueil temporaire des collections entrant, ou aux restaurateurs de passage ainsi qu’aux petits travaux de restauration. Le traitement préventif ou curatif des collections sensibles aux attaques biologiques s’effectue dans une chambre froide pour éviter l’utilisation de produit toxique. Compte tenu de la très grande variété dans la nature des objets conservés, la presque totalité des restaurations est effectuée par du personnel extérieur qualifié ; il arrive d’ailleurs souvent que pour un simple objet, la multiplicité des éléments le composant impose le recours à plusieurs restaurateurs aux spécialités variées. Le déménagement des collections de l’ancien musée Guimet a été précédé d’un travail d’inventaire, de photographies et de conditionnement des collections. Ce chantier, organisé selon un protocole très précis, a été mis en place en 2007, mais la base de données du musée est mise en développement à partir de 2002. L’inventaire des collections s’inscrit sous un double objectif : la gestion au quotidien des fonds du musée (qui impose un référencement très précis en fonction de la classification des espèces, des populations concernées par un objet ethnographique, etc.), mais aussi l’inventaire officiel des collections patrimoniales du musée imposé par la loi de 2002, et qui doit permettre la localisation précise des objets, la connaissance de leur état, etc. Ce travail d’inventaire alimente également l’accès en ligne aux collections pour le grand public, et offre l’accès à la bibliothèque spécialisée du musée (plus de 10000 ouvrages, 300 périodiques).

Ce travail de référencement facilite le travail sur les collections : celles-ci sont mises à la disposition de chercheurs, très souvent extérieurs au musée, à des fins d’études et de documentation : le musée organise dans cette optique des programmes d’études pluriannuels dans tous ses domaines de compétence, mais cette mission prend également la forme d’études plus ponctuelles qui viennent répondre à des nécessités d’exposition. Certains chercheurs prennent l’initiative de la recherche : le musée est alors pour eux une ressource et son rôle se cantonne à celui d’accompagnement. Le musée en tire un bénéfice dans les informations tirées de l’étude. Mais une étude peut également être conduite dans le cadre de programmes en cohérence avec le fonds du musée, menée en partenariat avec des institutions spécialisées ; la création du CCEC répond à cette préoccupation en offrant les conditions les plus optimales pour la consultation des pièces, tant en locaux qu’en matériel. L’étude de la biodiversité représente l’épine dorsale des études et du développement des collections dans les domaines des sciences naturelles. Par exemple, les collections de spécimens naturalisés, témoins d’un état antérieur de la biodiversité jouent un rôle dans l’étude phylogénétique d’espèces et de populations animales menacées ou disparues. Le rendu des études se fait généralement sous forme de publications, séminaires, évènements scientifiques ou expositions.

4. Historiographie des collections

Reconstituer l’histoire des collections du musée n’est pas une mince affaire : on dispose pour cela des informations portées sur les objets (marquage, étiquette), des livres d’entrée, des livres d’inventaires, des documents d’archives et des publications des auteurs. Mais cela s’avère souvent insuffisant : mauvaise retranscription d’informations, manque de précision dans les marquages des pièces, etc. Une étude de ces documents révèle la disparition d’une proportion non négligeable d’objets. Elle souligne également l’évolution de la mise en collection des acquisitions : au XIXe siècle, il arrive fréquemment qu’on regroupe les spécimens provenant de donations variées : la connaissance prime sur l’historiographie des collections. Les collections exposées aux publics présentent un nombre limité d’individus de chaque espèce mais cherchent à couvrir le plus grand nombre de taxons possibles. La collection scientifique quant à elle procède de façon inverse : elle propose une vision globale du matériel disponible pour un groupe taxonomique. Par exemple, les spécimens d’insectes et de coquilles ont été regroupés en collection d’étude au XIXe siècle. Il n’est pas rare, dans l’optique des collections générales, de procéder à des échanges de doublons de spécimens d’un même taxon pour combler les lacunes de la collection. Beaucoup de matériel a pu être cédé à diverses institutions locales : l’Ecole vétérinaire de Lyon, la faculté de Médecine, la faculté des Sciences de Lyon…

Les dons ont constitué la principale source d’acquisition pour le Muséum, particulièrement au XIXe siècle. Si seuls une vingtaine de noms apparait sur la plaque des donateurs, il est en fait bien plus élevé. Malheureusement, il n’est pas toujours facile de les identifier, ni même de connaitre leur contribution aux collections. Il apparait que pour la plupart, ce sont des naturalistes, amateurs ou professionnels ; leur niveau de compétence est déterminant pour l’intérêt du matériel récupéré : les spécialistes sont souvent à l’origine des plus intéressantes acquisitions. La motivation de ces collecteurs est très variable : certains veulent faire progresser la connaissance, et partager un matériel de référence avec leur collègue scientifique (l’entomologiste Claudius Rey par exemple, ou le paléontologue Eugène Dumortier) ; pour d’autres, marchands naturalistes, il s’agit d’opérations commerciales. On trouve aussi un certains nombres de représentants de la société civile, industriels, notables, ecclésiastiques, qui y voient un moyen de favoriser le rayonnement de leur ville (Gilbert Tirant ou Albert Morice alors en poste en Cochinchine).

Museum d’histoire naturelle de Lyon : exposition « Chefs-d’oeuvre, trésors et quoi encore… » BmL – Lyon Figaro 1986-2006

Quand ils font leur apparition à la Renaissance, les cabinets de curiosités accumulent des objets de façon anarchique avec pour seul objectif l’étrange, l’inédit ou le bizarre. L’encyclopédisme, et l’apparition des systèmes de classifications vont peu à peu faire évoluer ces cabinets vers les musées scientifiques du XIXème siècle. De simple curiosité, le naturalisme devient une science. D’abord tenues à une forme d’exhaustivité, les collections des musées évoluent vers des corpus plus spécialisés, régionales, systématiques : des collections de références. C’est aussi au cours de ce siècle que les collections connaissent un fort accroissement, ponctué de périodes de crises qui coïncident avec les évènements politiques majeurs. On estime que 50% des spécimens naturalisés du Muséum existait déjà à la fin du XIXème siècle, 70 à 80% des collections de reptiles et poissons, 40% des coquilles.

L’accroissement est souvent redevable aux orientations données par les directeurs qui se succèdent à la tête du musée, évidemment tributaires des moyens alloués au muséum, et de la contribution des naturalistes de l’époque. L’histoire des collections ne peut non plus s’élaborer sans tenir compte de celles des académies, sociétés savantes ou universités, qui se firent l’écho du rayonnement de l’institution lyonnaise dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Petit à petit à partir de la fin du XIXe siècle, la politique municipale se mêle plus étroitement de la gestion du Muséum, orientant sa priorité sur la présentation des collections au public. Il faut aussi composer avec la spécialisation des disciplines scientifiques : le mélange des genres qui témoignait de la curiosité des naturalistes des XVIIIe et XIXe siècles cède la place aux classifications taxonomiques qui reflètent la rigueur scientifique. On est peu à peu amené à donner du sens à la cohabitation de spécimens d’animaux naturalisés et d’objets ethnologiques.

De Muséum de science naturelle, le musée devient un musée de Science et Sociétés, thématique et pluridisciplinaire, dont l’objectif pédagogique tente de saisir la complexité du monde en faisant appel à un vaste ensemble de savoir, apportant une attention particulière aux relations entre science et société.

5. Bibliographie sélective

- Du Muséum au Musée des Confluences. 01. la passion de la collecte : aux origines du Musée des Confluences. XVIIe-XIXe siècles

- Du Muséum au Musée des Confluences. 03. pratiques d’expositions

- Du Muséum au Musée des Confluences. 04. Les collections : politique et pratiques

- Histoires naturelles : collections du Muséum de Lyon

- Destination Japon : sur les pas de Guimet et Claudel

- Du Muséum au Musée des confluences

- A la découverte du Musée Guimet d’histoire naturelle

- Livres au Muséum : une bibliothèque au service des collections : Muséum d’histoire naturelle de Lyon

- Les trésors d’Emile Guimet : un homme à la confluence des arts et de l’industrie

- Sur les traces du vivant : collections du musée des Confluences

- Objets des terres lointaines : histoire de vie des missionnaires dans les collections du Musée des confluences

- L’Egypte au Musée des Confluences : de la palette à fard au sarcophage

- Aborigènes : collections australiennes contemporaines du Musée des confluences

- La fabrique du musée de sciences et sociétés

- Les ailes de la soie

Partager cet article