Corps de femme, corps à part ?

Publié le 15/09/2010 à 23:00

-  18 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

18 min -

Modifié le 30/09/2022

par

Admin linflux

"On ne naît pas femme, on le devient". Cette phrase, citée et galvaudée à l'excès, a la saveur d'une évidence. "Aucun destin biologique, physique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine", continue Simone de Beauvoir dans le premier chapitre du second tome du Deuxième sexe, publié en 1949.

Et pourtant l’histoire de la pensée et des sciences occidentales a régulièrement abordé la question de ce qu’est la femme, de sa nature organique et du destin qu’elle doit par conséquent poursuivre. La question vous semble obsolète ? Les polémiques causées par la parution en 2009 du dernier ouvrage d’Elisabeth Badinter, Le conflit : la femme et la mère, étaient marquées par une véhémence qui semble plutôt prouver le contraire ; l’éventuelle négation de l’existence d’un véritable instinct maternel ressemble encore à une forme de blasphème. Qu’est donc la femme, et comment l’est-elle devenue dans le discours des médecins ? Un regard rétrospectif s’impose pour comprendre davantage les racines des débats actuels…

I. La médecine humorale : de l’Antiquité grecque au Moyen-Age

- a) Les humeurs féminines

- b) La matrice selon Platon et Aristote

- c) De Galien au Moyen-Age les humeurs persistent

II. De la médicalisation du discours à l’identité maternelle

- a) La Nature maternelle et le génie domestique

- b) Médicalisation du discours sur la femme

III. Les maladies des femmes : nymphomanie et hystérie

- a) La nymphomanie

- b) Ce qu’est l’hystérie

- c) L’hystérie utérine

- d) Hystérie et psychiatrie

IV. Et aujourd’hui ? Différence sexuelle ou construction des genres ?

- a) La nature maternelle

- b) L’identité sexuelle

I. La médecine humorale : de l’Antiquité grecque au Moyen-Age

L’histoire de la pensée et la science sont dans un dialogue constant. Non seulement elles se nourrissent mutuellement, mais s’influencent aussi l’une l’autre à tel point qu’il devient quasiment impossible de distinguer laquelle des deux a commencé à influer sur l’autre.

Le Corpus Hippocraticum constitue l’oeuvre fondatrice de la médecine occidentale. Ce recueil d’une soixantaine de Traités médicaux donne un état de la médecine grecque au Ve et IVe siècle ; à travers eux se dessine l’image de la femme telle que se la représentait un médecin comme Hippocrate ou ses contemporains.

Elaborée par Hippocrate, puis par les auteurs du Corpus Hippocraticum, la théorie des humeurs prévaudra dans l’histoire de la médecine jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.

La théorie humorale

“La théorie humorale considère que la santé de l’âme comme celle du corps réside dans l’équilibre des humeurs – sang, phlegme, bile jaune, bile noire – et des qualités physiques – chaud, froid, sec, humide – qui les accompagnent. Toute maladie, due à un dérèglement du jeu de ces éléments, est ainsi susceptible d’une explication purement physique.”

In article “Humeurs théorie des “, Sophie Spitz, Encyclopaedia Universalis.

a) Les humeurs féminines

Théoricien de la médecine humorale,Hippocrate(vers 460- 370 av. J.C.) oppose l’homme dont le tempérament associe chaleur et sécheresse à la femme qui lie froideur et humidité. Il voit une différence entre homme et femme non seulement d’organe mais d’essence. Pour expliquer que le corps féminin est plus apte à se gorger de fluides. Celui-ci est comparé à une étoffe spongieuse : la laine tandis que le corps de l’homme est assimilé à un tissu dense.

La maternité et le coït passent pour être bénéfiques aux femmes. Selon lui, la jouissance est nécessaire à la conception ; l’orgasme féminin est signe de la bonne circulation des humeurs et de l’ouverture de la matrice. Les prostituées, privées de cet échauffement dû à l’alliance plaisir / désir, ne peuvent concevoir.

Le Corpus hippocratique présente la femme comme humide, productrice de fluides, dépendante de l’homme et malmenée par sa matrice. Il faut donc favoriser l’écoulement des humeurs de la femme, par des fumigations, par les rapports sexuels, par l’accouchement ou par l’attouchement thérapeutique opéré par les sages-femmes sur les veuves.

b) La matrice selon Platon et Aristote

Les théories de Platon et d’Aristote ont orienté pendant des siècles le regard, les discours et les actes des médecins ; et avec eux ceux des chirurgiens et des théologiens.

Dans le Le Timée, Platon (429-347 av. J.C.) introduit une hiérarchie nouvelle dans le corps, du haut vers le bas puisque l’âme – principe de vie- loge en divers endroits. La tête abrite l’âme rationnelle, la poitrine l’âme irrascible, celle du courage militaire et, dans le ventre, l’âme du désir concupisent. Il hiérarchise également les sexes, et fait de la femme un mâle puni : “Ceux des mâles qui étaient couards et avaient mal vécu se sont apparemment transmués en femelles s lors de leur deuxième naissance”.

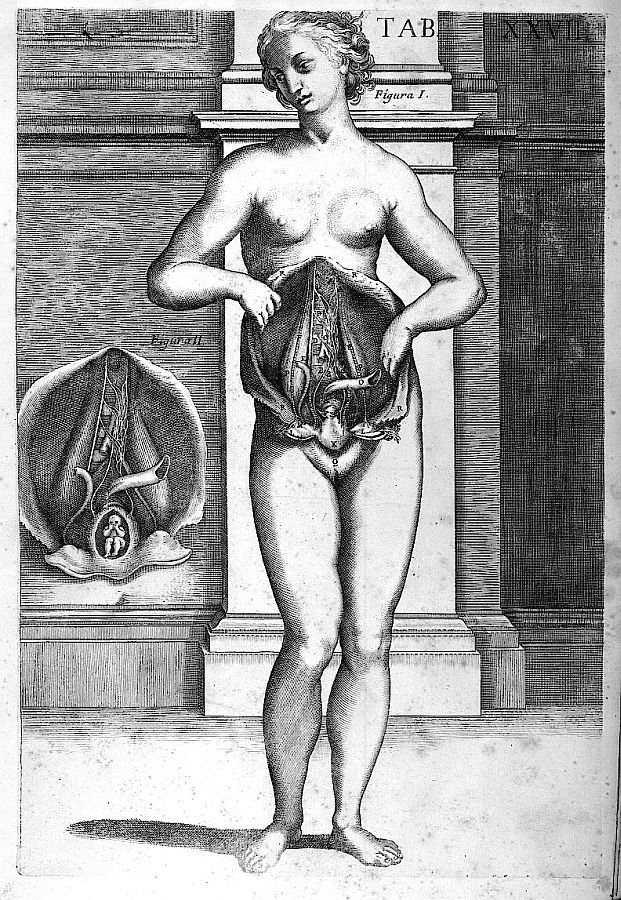

L’organe féminin par excellence, l’utérus, se trouve maintenant placé bien loin des pensées nobles. La description que Platon donne de la matrice féminine sera en outre reprise dans les descriptions ultérieures de l’hystérie. « Chez les femmes, ce qu’on appelle matrice ou utérus est […] un animal au-dedans d’elles, qui a l’appétit de faire des enfants ; et lorsque, malgré l’âge propice, il reste un long temps sans fruit, il s’impatiente et supporte mal cet état ; il erre partout dans le corps, obstrue les passages du souffle, interdit la respiration, jette en des angoisses extrêmes et provoque d’autres maladies de toutes sortes. »

Quelques années plus tard, selon son disciple Aristote(384-322 av. J.C.) la femme est surtout perçue comme le réceptacle de la semence mâle. Le sperme de l’homme contient le principe de la forme, tandis que celui de la femme n’en a que la matière ; si le sperme masculin est plus fort il amènera un enfant à sa ressemblance – donc un mâle, sinon soit il dépérira soit il amènera un enfant ressemblant à la mère – c’est-à-dire une femelle. La naissance de la fille est donc due à une défectuosité qui est pourtant nécessaire dans l’ordre de la diversité naturelle.

c) De Galien au Moyen-Age, les humeurs persistent

Galien (vers 131 -201), deuxième grande figure de la médecine antique, affirme que les organes sexuels de la femme sont de même structure que ceux de l’homme, mais rentrés à l’intérieur du corps pour leur protection et le bon déroulement de la gestation (les ovaires correspondent aux testicules, la matrice, au scrotum) ; l’inversion du positionnement des organes est dû au manque de chaleur de la femme. Cette dernière ne cesse de secréter des liquides (règles, pertes blanches, lait) afin de lubrifier la matrice, de retenir le sperme masculin, de nourrir le fœtus ; cette pensée providentialiste voit dans la reproduction la principale nature de la femme.

Dans son traité Que les moeurs de l’âme sont la conséquence des tempéraments du corps, Galien suit la leçon de Platon mais il croit que l’âme est modifiée par le sec ou par l’humide. L’humide entraîne la déraison, la sécheresse cause l’intelligence ; c’est donc pour lui le tempérament humide du corps féminin qui en fait un être de déraison. Et pendant plus de 14 siècles, l’autorité de Galien renforcera cette thèse auprès des savants.

Durant le Moyen-Age la théorie humorale persiste, ainsi que l’opposition entre nature chaude de l’homme et nature froide de la femme. Ainsi le grammairien et philosophe Guillaume de Conches (vers 1080- 1050), écrit que « la femme la plus chaude est plus froide que l’homme le plus froid. »

“Quesse de femme ? une beste imparfaite, decepvable et subjecte à la maladie” : la littérature médicale de la Renaissance n’innove pas. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, alors que se multiplient ouvrages d’anatomie ou de pathologies féminines et manuels d’obstétrique en langue vulgaire. Le regard que le praticien porte sur le corps féminin est aussi celui d’un moraliste conscient de ses propos : la femme puisqu’elle existe, n’existe-t-elle pas pour être épouse et mère ?

L’être féminin demeurant perçu comme voué à la reproduction de l’espèce, la femme stérile est assimilée à une femme imparfaite, « d’autant que la nature l’a créée principalement pour concevoir et engendrer son semblable », déclare le médecin Jean Liébault (1535-1596).

A lire :

- La femme et les médecins / Yvonne Knibiehler et Catherine Fouquet, 1983

- Un corps, un destin : la femme dans la médecine de la Renaissance / Evelyne Berriot-Salvadore, 1993

- L’article d’Elsa Dorlin,Maladies de femmes, in Dictionnaire de la pensée médicale

Les femmes de Platon à Derrida : anthologie critique / Françoise Collin, Evelyne Pisier et Eleni Varikas, 2000

Cette anthologie critique propose une sélection de grands textes théoriques sur le statut des femmes. Elle opère un balayage de l’histoire de la philosophie occidentale dans son entier, de Platon à Derrida, en passant par Locke, Kant, ou Hegel.

II. De la médicalisation du discours à l’identité maternelle

Le stéréotype des femmes enfermées dans le mariage et la famille, ébauché au XVIème siècle perdurera longtemps, peut-être même encore aujourd’hui ?

A la fin du XVIIème siècle la théorie humorale connait un bouleversement, et le Traité des affections vaporeuses du sexe, de Joseph Raulin, marque un tournant dans la description des maladies des femmes. Ses critiques se portent sur la vie oisive et sédentaire des femmes, particulièrement des citadines et des membres des couches les plus aisées de la population, valorisant au contraire les femmes qui « habitent la campagne, accoutumées par état ou par besoin à cultiver la terre, à prendre soin de leur ménage, à élever elles-mêmes leurs enfants, [et qui par conséquent] ne sont pas sujettes à leurs maladies : elles jouissent, au lieu de richesses, de la force et de la santé qu’elles entretiennent par la tempérance. »

a) La Nature maternelle et le génie domestique

Le XVIIIème et le XIXème siècle exaltent le modèle de la Mère, génie domestique affairé aux oeuvres du foyer et à l’éducation de ses jeunes enfants.

Fénelon (1651-1715) prône l’importance d’une éducation octroyée aux filles, sans pour autant faire d’elles, pour l’esprit comme pour le physique, les égales des hommes.

De l’éducation des filles, chapitre 1 : « De l’importance de l’éducation des filles »

Référence obligée pour les médecins s’intéressant aux femmes et aux enfants, Jean-Jacques Rousseau corrobore cette idée. « L’esprit des femmes répond en ceci parfaitement à leur constitution : loin de rougir de leur faiblesse, elles en font gloire : leurs tendres muscles sont sans résistance : elles affectent de ne pouvoir soulever les plus légers fardeaux ; elles auraient honte d’être fortes. Pourquoi cela ? Ce n’est pas seulement pour paraître délicates, c’est par une précaution plus adroite : elles se ménagent de loin des excuses et le droit d’être faibles au besoin. »

La vertu et la retenue sexuelle des femmes ainsi que le dévouement maternel deviennent des instruments de régulation de la passion des hommes, laquelle se mue en “amour de l’Humanité, de la Patrie”. « Mais que les mères daignent nourrir leurs enfants, les mœurs vont se réformer d’elles-mêmes, les sentiments de la nature se réveiller dans tous les cœurs ; l’Etat va se repeupler : ce premier point, ce point seul va tout réunir. L’attrait de la vie domestique est le meilleur contre-poison des mauvaises mœurs. […] Qu’une fois les femmes redeviennent mères, bientôt les hommes redeviendront pères et maris. »

Source : Emile ou De l’éducation

En 1750 le ministre Bertin met en place en France une véritable politique nataliste, favorisant l’émergence d’une identité maternelle. La femme malade devient alors celle qui n’est pas encore, ou bien qui n’est plus une mère.

La philosophe Elsa Dorlin souligne la concomitance du développement de ces deux notions : la mère et la nation. « Au XVIIIème siècle, en France, « la nation n’est plus le rassemblement hétérogène sous l’autorité d’un même roi, mais la réunion de frères, fils d’une seule et même mère. La question de la nation renvoie constamment à sa corporéité. »

b) Médicalisation du discours sur la femme

Au début du XVIIIème les sages-femmes sont écartées de la maîtrise de l’acte d’accouchement au profit des chirurgiens ; elles devront passer par l’école professionnelle pour pouvoir aider la parturiente, mais ne seront désormais plus considérées comme dépositaires réelles du savoir sur le corps féminin.

Les annés 1800 abondent en discours médicaux sur la différence des sexes.

Les médecins philosophes, tels Roussel (Système physique et moral de la femme, 1775), Moreau de la Sarthe (Histoire naturelle de la femme, 1803), Jouard, Cabanis ou Virey, sont persuadés qu’un rapport existe entre le physique et le moral de l’être humain. Le discours médical est appliqué à la femme, tandis que n’est pas élaborée une approche sexuée de l’homme. La différence de texture entre les corps des deux genres est soulignée, comme la mollesse du corps féminin.

La femme est influencée dans l’intégralité de son corps par son utérus ; la femme est, avant tout, reproductrice de l’espèce – femme, foemina, foetare, fœtus sont issus d’une même racine linguistique. Pour Virey, auteur des articles “Femme” et “Homme” dans le Dictionnaire des sciences médicales édité par Panckoucke, 1812-1822 : « on trouve moins de différence de femme à femme que d’homme : elles se tiennent plus près de leur nature que nous de la nôtre ; la civilisation semble fortifier leurs penchants, tandis qu’elle tend à diminuer les nôtres. ».

L’histoire d’une femme est celle de ses âges, liés à sa chronologie utérine. Le perfectionnement du corps féminin passe par l’hygiène ; « la manière d’acquérir de la beauté, qui ne subsiste qu’autant qu’on peut se reproduire, n’est qu’une considération purement hygiénique, qui dépend, outre l’hérédité, d’un genre de vie réglée, des soins cosmétiques, de l’éloignement des excès et des passions violentes. »

Pouchet publie en 1847 sa Théorie positive de l’ovulation spontanée et de la fécondation des mammifères et de l’espèce humaine ; bien que ne pouvant déjà en avancer les preuves il y affirme que l’ovulation de la femme est indépendante du coït et de la copulation. La jouissance féminine ne peut donc être considérée comme nécessaire dans l’acte reproductif… Le plaisir féminin est alors décrété inutile, voire suspect.

A la fin du XIXème siècle la catégorie des “Maladies des femmes” disparait des traités médicaux, elle sera remplacée par un dispositif disciplinaire constitué de différences spécialités : gynécologie, obstétrique, psychiatrie…

A lire :

Yvonne Kniebiehler, “Le discours médical sur la femme, constantes et ruptures, Romantisme, 1976, n°13-14, p. 41-55.

Les femmes et leur histoire/ Geneviève Fraisse,1998

Chapitre 6 : “L’homme générique et le sexe reproducteur”

La matrice de la race / Elsa Dorlin , 2006

L’auteur analyse les articulations entre le genre, la sexualité et la race, et leur rôle central dans la formation de la Nation française moderne , au croisement de la philosophie politique, de l’histoire de la médecine et des études sur le genre.

III. Les maladies des femmes : nymphomanie et hystérie

a) La nymphomanie

En 1771 Bienville présente La Nymphomanie ou traité de la fureur utérine , maladie assimilée à « un mouvement déréglé des fibres dans la aprtie organique de la femme ». Selon lui les domestiques en sont souvent les vectrices auprès des jeunes filles de bonne famille, dont le tempérament est plus faible, plus influençable.

En 1822 Louyer-Villermay, dans l’article « nymphomanie » du Dictionnaire des sciences médicales, décrit ce mal comme un « désir effréné et furieux des plaisirs vénériens ; en même temps elle quitte son lit, jette sa chemise, descend les escaliers en se précipitant dans les bras d’un charpentier qu’elle appelle aux assauts amoureux » ; il peint ainsi le portrait de la femme nymphomane : elle est dotée d’une pilosité importante, de cheveux crépus, de poils et de yeux noirs, d’organes sexuels saillants, d’une sueur abondante, d’un bassin robuste et d’une svelte silhouette. L’hystérie est une forme atténuée de ce mal.

b) Ce qu’est l’hystérie

« Dérivée du mot grec hustera (matrice, utérus), l’hystérie est une névrose caractérisée par des tableaux cliniques variés. Son originalité réside dans le fait que les conflits psychiques inconscients s’y expriment de manière théâtrale et sous forme de symbolisations, à travers des symptômes corporels paroxystiques (attaques ou convulsions d’ordre épileptique) ou durables (paralysies, contractures, cécité). »

Dictionnaire de la psychanalyse/ Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Troisième édition

c) L’hystérie utérine

L’Antiquité, dans le sillage d’Hippocrate, voit dans l’hystérie une maladie organique d’origine utérine, faisant de cette pathologie l’apanage de la femme, dont l’intégralité du corps est affecté par les suffocations de la matrice. Au Moyen-Age les convulsions du corps féminin deviennent l’expression d’une possession diabolique qui mène au bûcher ; la femme hystérique s’est transformée en sorcière.

A la Renaissance le discours médical s’élève face à la multiplication des procès pour sorcellerie, substituant le symptôme pathologique à la possession démoniaque et invoquant par là-même l’intervention médicale plutôt que le bûcher. Jusqu’au XVIIème siècle les troubles hystériques sont censés découler de l’abstinence, de la carence ou bien du refoulement sexuel. Le médecin Jacques Dubois, dit Sylvius (1478-1555) dépeint notamment le risque de la remontée au cerveau de ces vapeurs d’humeurs vénéneuse dues à la rétention de la semence.

d) Hystérie et psychiatrie

L’explication intégralement utérine de la pathologie hystérique commence à être niée au XVIIème siècle ; des médecins comme Charles Lepois – qui établit l’existence d’une hystérie masculine – ou Thomas Willis lui attribuent alors une origine cérébrale. Pour Sydenham les maladies hystériques s’inscrivent dans le groupe des vapeurs ; ce sont des maladies « caméléon » qui peuvent prendre multiples formes, vu que le système nerveux est présent dans tout le corps. La faute en revient à la complexion plus délicate de la femme, à son oisiveté trop grande.

Le médecin Pierre Briquet publie son Traité de l’hystérie en 1855. La maladie est définie comme une « névrose de l’encéphale dont les phénomènes apparents consistent principalement dans la perturbation des actes vitaux qui servent à la manifestation des sensations affectives et des passions » ; il dénombre un cas d’hystérie masculine pour 20 cas d’hystérie féminine… Cette pathologie, absente chez les religieuses, apparait fréquemment parmi les prostituées, et est liée à une composante héréditaire ainsi qu’à l’appartenance aux couches sociales les plus basses ; elle est également plus fréquente à la campagne qu’en ville.

Le clinicien Jean-Martin Charcot admet l’existence de cas masculins et définit l’hystérie comme une maladie héréditaire et utilise l’hypnose pour identifier les altérations anatomiques ; la maladie n’est plus une simulation ni un privilège féminin, mais résulte d’un choc traumatique amenant une dissociation de la conscience.

Sigmund Freud reprend à Charcot dans ses Etudes sur l’hystérie l’idée d’une origine traumatique mais lui octroie une cause sexuelle ; ainsi cette pathologie est due à un abus sexuel vécue durant l’enfance.

A lire :

→ L’article d’Elsa Dorlin, « Maladies des femmes » dans le Dictionnaire de la pensée médicale

→ L’article “hystérie” sur l’encyclopédie libre Wikipedia

IV. Et aujourd’hui ? Différence sexuelle ou construction des genres ?

Dans Le corps des femmes, publié en 1984, Edward Shorter défend la thèse selon laquelle les progrès de la médecine opérés après 1900 (meilleurs soins, accouchements sous contrôle, avortements à moindre risques) ont contribué à l’émergence du féminisme. La fin de l’infériorisation physique des femmes étant la condition sine qua non des succès du féminisme moderne.

Qu’en est-il en ce XXIème siècle naissant ?

a) La nature maternelle

Aujourd’hui nous assistons, selon Elisabeth Badinter, au retour en force de l’affirmation de l’identité maternelle, étayée par les lois de la nature et la biologie.

En effet les théories féministes ont connu un changement radical entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, entre la crise du pétrole en 1973 – génératrice d’une précarité et d’un chômage accrus pour la moitié féminine de la population active – et le moment où les filles des militantes du MLF ont commencé à vouloir régler leurs comptes avec leurs mères.

Si la jeune maman féministe d’hier cherchait alors à se libérer des corvées qui accompagnaient l’enfantement, sa consoeur actuelle prône au contraire les bienfaits de l’allaitement longue durée et du retour au lavage des couches – actes définis comme plus naturels, ce pourquoi l’auteur donne à ces théories l’épithète “naturalistes”.

Ces jeunes femmes ont tourné le dos au féminisme égalitariste, notamment issu des textes de Simone de Beauvoir, et qui voyait dans la femme un homme comme les autres, et mettent aujourd’hui en avant des thèses différencialistes. Elles s’appuient en cela sur les théories dites du care, qui proposent la valorisation de valeurs morales d’abord identifiées comme féminines, tels le soin, l’attention à autrui, ou bien la sollicitude.

Le conflit, la femme et la mère / Elisabeth Badinter, 2009

Existe-t-il des différences innées entre les comportements masculins et féminins ? Peut-on affirmer l’existence innée d’émotions ou de valeurs morales morales qui fassent la femme radicalement différente de l’homme ?

Oui, semble affirmer l’éthologue Frans de Waal dans un essai paru en 2010, L’âge de l’empathie : leçons de la nature pour une société solidaire. L’ocytocine, hormone produite en masse au moment de l’accouchement, jouerait selon une découverte un rôle, non seulement dans l’attachement de la mère et de l’enfant, mais aussi dans les échanges sociaux en général. Plus présente chez la femme, cette hormone augmenterait ainsi sa capacité à l’empathie, et ce dès les premières années de sa vie.

b) L’identité sexuelle

La sempiternelle question revient donc dans les débats d’aujourd’hui : devient-on femme suite à une construction sociale ou existe une identité féminine, génétiquement et hormonalement programmée ? Suis-je déterminée à être femme, indépendamment de ma volonté, non seulement dans mes caractéristiques physiques mais aussi dans ma manière de ressentir ou de penser ? Et que signifie alors “être femme” ?

Le psychologue John Money évoque à partir de 1955 le rôle de genre afin de désigner tout ce qu’une personne dit ou fait pour révéler son statut de garçon ou d’homme, de fille ou de femme. Ainsi le rôle de genre n’est pas défini à la naissance mais se construit à travers les expériences rencontrées et les transactions.

Louangé par certains, John Money fut aussi violemment critiqué à la suite de sa position en faveur de la chirurgie précoce de changement de sexe (avant trois ans) pour les enfants avec anatomie sexuelle ambiguë.

Le cas David Reimer, et l’échec qui s’ensuivit, mirent en cause ses théories.

Peut-on en affirmer l’existence d’une identité sexuelle avant la naissance ? Marc-Louis Bourgeois, professeur de psychiatrie et de médecine des comportements à l’université Bordeaux, publiait en novembre 2008, dans les Annales médico-psychologiques, un article sur « la différenciation des sexes et des genres », qui semble aller dans cette direction. Il relativisait l’influence des facteurs socioculturels en insistant sur le développement de l’hypothalamus avant la naissance de l’individu. L’hypothalamus, zone cérébrale située sous le thalamus, doté de fonctions primitives qui n’ont subi que peu de modifications lors de l’évolution animale, apparait alors comme une source essentielle des pulsions et des désirs humains. Les hormones auraient elles-aussi une influence cruciale sur la différenciation des sexes, jouant sur le langage plus précoce chez les femmes ou sur les aptitudes visuelles accrues chez les hommes.

Aujourd’hui la plupart des disciplines médicales appréhendent le corps des femmes au travers de ses organes et actes reproductifs ; dans beaucoup de représentations sociales la femme reste avant tout la mère. Parallèlement la polémique qui interroge l’existence d’une nature féminine innée est loin de s’être éteinte, et gageons tout au moins que ce débat ne sera pas clos avant longtemps…

Cet article fait partie du dossier Féministes tant qu’il le faudra !.

Partager cet article